アルツハイマー型認知症とは何?

アルツハイマー型認知症とは、脳の神経細胞が減り、脳が小さく萎縮することで症状が現れる認知症です。

新しいことが記憶できない、時間や場所がわからなくなるといった特徴があります。

アルツハイマー型認知症は65歳以上の人では最も多い認知症です。

脳の神経細胞が徐々に減っていく進行性の病気で、アミロイドβ(ベータ)と呼ばれる異常なたんぱく質の蓄積と神経原線維変化(過剰にリン酸化されたタウ蛋白の蓄積)という脳の中での2つの変化を特徴とします。

病気が進むにつれて、もの忘れなどさまざまな症状が現れますが、進行は比較的ゆるやかです1。

アルツハイマー型認知症になる原因は?

1つの原因として言われるのが、長い年月をかけて脳にアミロイドβ、リン酸化タウというタンパク質がたまることで、認知症をきたすと考えられています2。

年齢

加齢はアルツハイマー型認知症の最大の要因です。

有病率は高齢になるほど高くなり、診断される人の多くは65歳以上です。男性より女性に多い傾向があります。

遺伝

家族性アルツハイマー病など遺伝するものもありますが、アルツハイマー型認知症全体に占める割合はごくわずかです。

関連が指摘されている遺伝子はいくつかありますが、それらを持っているからといって必ず発症するわけではありません。

生活習慣(喫煙、食事、運動など)

運動や食事、喫煙などの生活習慣の乱れもアルツハイマー型認知症の発症リスクを高めることが知られています2。

運動や普段の生活の中で身体をよく動かす人は、そうでない人に比べてアルツハイマー病などの発症リスクが低かったとする研究結果も報告されています3。

病歴

高血圧や糖尿病、脂質異常症などの基礎疾患があると、アルツハイマー型認知症の原因の1つであるアミロイドβが脳内にたまりやすくなります。

糖尿病の人はそうでない人に比べて発症リスクが約2倍になることが、国内の疫学調査で報告されています4。

教育歴

教育歴が短い人は、アルツハイマー病になりやすいとされています5。

そのほかの発症リスク

頭部外傷や社会的孤立などもアルツハイマー病の発症リスクを高めるとされています1,7。

アルツハイマー型認知症は治るの?

現在はアルツハイマー型認知症の進行を完全に止める方法や根本的な治療法はありません8。

運動や食事など生活を見直し、社会的な活動へ参加するなど、早期の対策を行うことが有効です。

認知症の一歩手前の段階であるMCI(軽度認知障害)は、早期の対策によって進行抑制できる可能性があります。

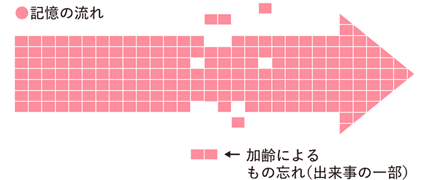

アルツハイマー型認知症ともの忘れの違い

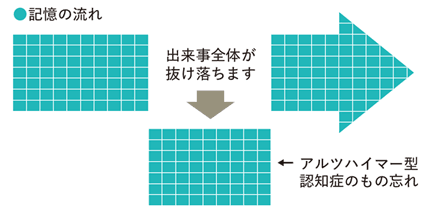

アルツハイマー型認知症の人に最も多くみられる症状がもの忘れ(記憶障害)です。

ただし、加齢によるもの忘れとは性質が大きく異なります。

アルツハイマー型認知症の場合は、脳の神経細胞の変性や脱落によってもの忘れが生じます。

体験したことそのものを忘れてしまい、ヒントを出しても思い出すことができません。忘れてしまった自覚がないことも特徴です。

一方、加齢によるもの忘れは、脳の生理的な老化によるものです。

忘れてしまうのは体験したことの一部分であり、ヒントを出せば思い出せることも多く、本人は忘れっぽいことを自覚しています。

加齢による"もの忘れ"、アルツハイマー型認知症の"もの忘れ"

(イメージ図)

加齢による

”もの忘れ”と出来事の流れ

アルツハイマー型認知症の

”もの忘れ”と出来事の流れ

加齢によるもの忘れと認知症の違い

| 加齢によるもの忘れ | 認知症 | |

|---|---|---|

| 原因 | 脳の生理的な老化 | 脳の神経細胞の変性や脱落 |

| もの忘れ | 体験したことの一部分を忘れる (ヒントがあれば思い出す) |

体験したことをまるごと忘れる (ヒントがあっても思い出せない) |

| 症状の進行 | あまり進行しない | だんだん進行する |

| 判断力 | 低下しない | 低下する |

| 自覚 | 忘れっぽいことを自覚している | 忘れたことの自覚がない |

| 日常生活 | 支障はない | 支障をきたす |

| 原因 | |

|---|---|

| 加齢によるもの忘れ | 脳の生理的な老化 |

| 認知症 | 脳の神経細胞の変性や脱落 |

| もの忘れ | |

|---|---|

| 加齢によるもの忘れ | 体験したことの一部分を忘れる (ヒントがあれば思い出す) |

| 認知症 | 体験したことをまるごと忘れる (ヒントがあっても思い出せない) |

| 症状の進行 | |

|---|---|

| 加齢によるもの忘れ | あまり進行しない |

| 認知症 | だんだん進行する |

| 判断力 | |

|---|---|

| 加齢によるもの忘れ | 低下しない |

| 認知症 | 低下する |

| 自覚 | |

|---|---|

| 加齢によるもの忘れ | 忘れっぽいことを自覚している |

| 認知症 | 忘れたことの自覚がない |

| 日常生活 | |

|---|---|

| 加齢によるもの忘れ | 支障はない |

| 認知症 | 支障をきたす |

最近は早期診断が可能になり、左のような軽い記憶障害でもMCIや軽度のアルツハイマー型認知症として診断できるようになってきました。

監修:栄寿庵診療所 院長 繁田 雅弘 先生

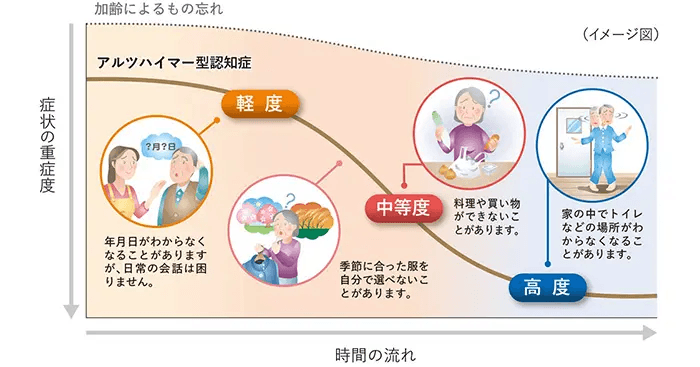

アルツハイマー型認知症の初期症状から後期症状

アルツハイマー型認知症は、症状が徐々にすすんでいくのが特徴です。

治療薬やケアで進行を遅らせることで、軽度や中等度のままで人生を全うする人が増えました。

監修:栄寿庵診療所 院長 繁田 雅弘 先生

| 軽度 | 年月日がわからなくなることがありますが、日常の会話は困りません。 |

|---|---|

| 季節に合った服を自分で選べないことがあります。 | |

| 中等度 | |

| 料理や買い物ができないことがあります。 | |

| 高度 | 家の中でトイレなどの場所がわからなくなることがあります。 |

アルツハイマー型認知症における認知機能の低下はゆるやかに進行していきます。

興奮や意欲の低下などの行動・心理症状は、療養環境や介護の状況、ストレスなどによって、出たり出なかったり個人差があります。

初期症状(軽度)

もの忘れや実行機能の障害などがみられ始めますが、会話は問題なく交わせます。

周囲のちょっとしたサポートや工夫次第で、自立した生活を送ることは可能です。

記憶障害

直前の記憶がすっぽりと抜け落ちてしまったり、話したことを忘れて同じ話を繰り返したり、物をどこに置いたか思い出せなくなったりします。

実行機能障害(遂行機能障害)

順序だてて物事を進められなくなったり、買い物や金銭の管理などに支障をきたすようになります。

見当識障害(時間)

日にちや時間がわからなくなり、約束に合わせて準備をしたり、時間通りに待ち合わせることが難しくなったりします。

物盗られ妄想

財布や預金通帳など、自分が置き場所を忘れてしまったにもかかわらず、家族や身近な人に盗られたと思い込んでしまう妄想です。

取り繕い反応

忘れてしまったことをあたかも憶えていたかのように振る舞うなど、自分の能力や認知機能の低下を相手に悟らせまいとしてその場しのぎのような応答をしてしまいます。

中期症状(中等度)

見当識障害がさらに進み、場所がわからなくなることが増えます。ひとり歩きが起こるのもこの時期です。言語障害が進み、着替えや入浴にも支障をきたし始めるなど、日常生活における第三者の介助が必要になります。

見当識障害(場所)

自分がどこにいるのか場所がわからなくなります。目的地はわかっていても途中で道に迷ってしまう、見慣れたはずの近所で迷子になってしまうこともあります。

ひとり歩き

勝手に家を出て、うろうろと外を歩き回ることです。第三者から見ればあてもなく歩いているように思えますが、多くの場合、本人なりの目的や理由があります。

言語障害

自分の意思をうまく伝えられない、相手の話を理解できないことが増えてきます。そうしたもどかしさが、興奮や暴力行為、抑うつなどにつながることもあります。

失行

着替えや入浴などそれまで当たり前にできていたことを1人で行うのが難しくなります。

後期症状(高度)

時間や場所に続いて、人の見当識障害も出てきます。失禁も増えます。さらに進行すると、言語機能がさらに低下して発語が限定され、歩行や座ることも難しくなります。

見当識障害(人)

家族やなじみの人の顔の見分けもつかなくなってしまいます。

失禁

1人でトイレで用を足すことが難しくなり、尿や便を漏らしてしまうことが増えます。

弄便

認知機能が著しく低下することで便を便として認識できず、得体の知れない不快感からおむつの中の便を手で触ったり、布団や壁などに擦り付けてしまいます。

身体機能の低下

後期まで進行すると歩行困難になったり、パーキンソン症状が出現します。やがて寝たきりとなります。

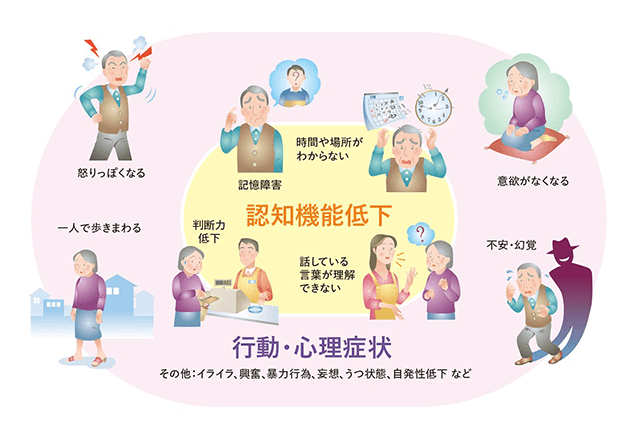

アルツハイマー型認知症の知っておきたい症状

認知機能が低下し、少し前のことや出来事そのものを忘れてしまう記憶障害、時間や場所がわからなくなる見当識障害、判断力や言語の理解力の低下などがみられます。

ほかにも、意欲の低下や「財布を盗られた」などと訴える物盗られ妄想、一人で歩きまわったり、怒りっぽくなるなど、さまざまな行動・心理症状が生じます。

認知機能低下

・記憶障害

・時間や場所がわからない

・判断力、理解力の低下

・話している言葉が理解できない

行動・心理症状

・怒りっぽくなる

・一人で歩き回る

・意欲がなくなる

・妄想

・不安、幻覚

アルツハイマー型認知症の症状

| 認知機能低下 | 記憶障害、判断力低下、話している言葉が理解できない、時間や場所がわからない |

|---|---|

| 行動・心理症状 | 怒りっぽくなる、一人で歩き回る、意欲がなくなる、不安・幻覚 その他:イライラ、興奮、暴力行為、うつ状態、自発性低下など |

アルツハイマー型認知症と診断されてからの余命は?

診断されてからの平均生存期間はおよそ10年とされています9。

最近は罹病期間がより長くなったとする報告もされています10。

また、終末期においては合併する肺炎や心疾患、脳卒中などによって最期を迎えることが多いといわれています。

アルツハイマー型認知症の検査方法と治療法は?

アルツハイマー型認知症の検査方法と治療法は複数あります。

施設などによっても変わりますので、主治医の方針を確認してみましょう。

アルツハイマー型認知症の検査方法

病院での問診や検査にもとづいて診断します。

アルツハイマー型認知症の診断は、問診と詳細な検査のもと行われます。

問診

現在の症状だけでなく、生活状況やこれまでの病歴なども確認します。

神経心理検査

質問に答えたり、図形を描くなどして認知機能を確認する検査です。

アルツハイマー型認知症の場合は、動物や植物などの絵を見て一定時間後に何が書かれていたかを回答する課題で、ヒントを出しても正答に結びつかないことが多くあります。

頭部MRI検査

側頭葉の内側にある海馬や海馬傍回(かいばぼうかい)、扁桃体などに萎縮が認められます。

海馬は記憶を司る部位で、海馬傍回はその周囲の領域です。扁桃体は不安や恐怖などマイナスの感情に関連する部位です。

アミロイドPET検査

脳内のアミロイドβを画像化する検査です。

前頭葉や後部帯状回、楔前部など大脳皮質の広い範囲にアミロイドβの蓄積が認められます。

アルツハイマー型認知症の治療方法

薬物治療

アルツハイマー型認知症を完全に治す薬はありませんが、進行を遅らせる作用が期待できる抗認知症薬を用いる場合があります。

非薬物治療・認知リハビリテーション

運動療法や回想法などの非薬物療法、個々に合わせたプログラムによる認知リハビリテーションを行うことで、行動・心理症状の改善が期待されます。

まとめ|アルツハイマー型認知症とは?原因や症状・介護での対応のポイントを解説

アルツハイマー型認知症は、脳の神経細胞が減少し、アミロイドβとリン酸化タウの蓄積を原因と考えられてる認知症です。

主な症状は記憶障害、見当識障害、実行機能障害で、初期から後期にかけて徐々に進行していきます。

発症リスクとして、年齢や運動不足や喫煙、生活習慣病などが挙げられます。

早期発見と対策により進行を遅らせられる可能性があります。