2019年12月8日取材 山の上ホテル(東京都千代田区)

お話を伺った方

永田先生は、認知症になってからの生きがいづくり、行方不明にならずに外出を楽しみ続けられる地域づくり、認知症の本人自らが声をあげて誰もが暮らしやすい社会を目指す『日本認知症本人ワーキンググループ』などの活動を続けています。

認知症の人のケアでは、どのようなことが重要になるのでしょう。

ハードルを上げて考えずに、普通の人付き合いがベースになると思ってください。認知症の本人はよく、「自分のできないことや症状だけを見ている人の目は冷たい」と話します。「チェックする目になっている」と。

医師の場合は、医学的な評価のためにできないことや症状を確認することが必要です。でも、ケアに携わる専門職はまず、その人が大切にしてきたことや、「これから何がしたいのか」という希望を聞くべきだと思います。

希望を聞いても、実現できない場合もあるのではないでしょうか。

確かにそうです。実現が無理だから希望を尋ねないという人もいるようです。でも、本人だって自分が話したことが100%かなうとは思っていません。ある方は言いました。

「かなえられないにしても、そんな思いがあることだけは知っておいてほしい。それだけでうれしいんです」

「共感」というとかしこまった言葉になりますが、もっと素朴に、本人の希望を「ああ、いいですね」と一緒に大切に思う瞬間が重要なのだと思います。初冬のころ、あるご本人に、「寒くなりましたが、お好きな温かい食べ物は何ですか?」とお尋ねすると、「湯気が出ているおでんが食べたい」と言われました。「おでんですか、考えただけで体の底から温まりますよね」と言葉を返したところ、何もしようとしないと言われていた方ですが「息子につくって食べさせたいな」と口にされました。

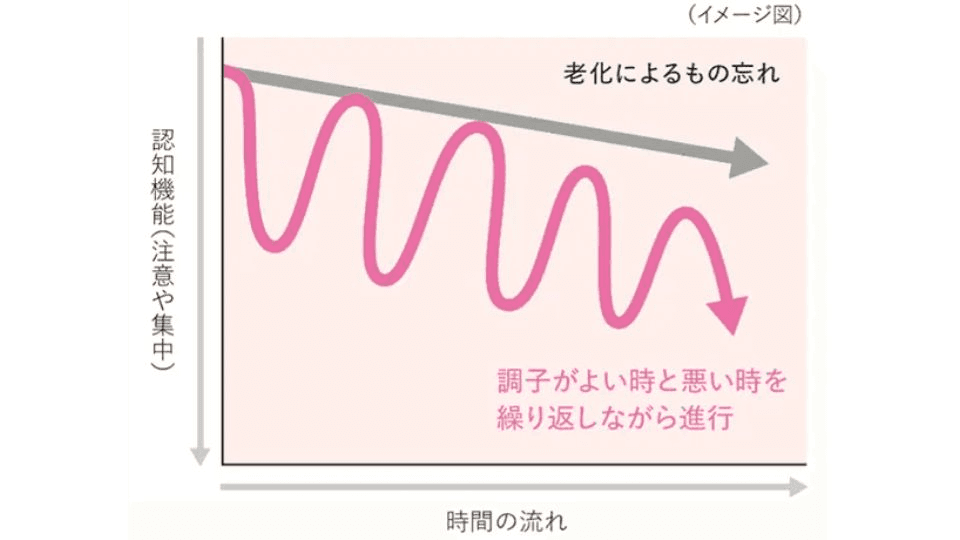

自分の希望を聞き、一緒に話し合ってくれる人がいると、本人が自分を取り戻し、見違えるように自分らしい姿に戻ります。認知症が治ったと誤解されることもあるくらいです。病気自体が治るわけではありませんが、眠っていた記憶、言葉や所作の力、社会的な経験、主体性が蘇ってくるのです。

記憶力が低下していても、古い記憶を思い返すわけですか。

古い記憶は今の自分そのものです。生きてきた一瞬一瞬が自分の中にあり、その集大成として今の自分が形づくられています。

もちろん忘れている部分も多いでしょう。私はよく“冷凍漬けのマンモス”と表現するのですが、何かのきっかけでカチンコチンに固まっているおびただしい記憶が溶けだし、生きていく力になることがあります。

例を挙げましょう。認知症がかなり進んだ80歳台の女性です。ケアスタッフが作成したプロフィールには「スポーツ好き」と書かれていました。これだけでは漠然としていて、この方の個別性がわかりません。

「スポーツの中で特にお好きなのは何ですか?」

「プロ野球」

「どのプロ野球チームがお好きですか?」

「ソフトバンク」

「ソフトバンクのどの選手のファンですか」

「○○投手」

こうした会話を重ね、「○○投手、この前、大活躍でしたね」とお伝えすると、その方はピカッと目を光らせて、自分からいろいろなことを話し始めてくれました。いくつもの野球観戦の思い出。友だちと一緒に応援歌を歌った試合。優勝が決まった瞬間。血沸き肉躍るような身体感覚。「また観に来ようね」という友だちとの会話。喜び。それらのすべてが結晶化したものが記憶なのです。決して記憶力の有無だけで語れるものではありません。

この女性の場合は「○○投手」というディテールがきっかけとなり、人生の記憶があふれ出るように蘇りました。その人その人の“冷凍漬けのマンモス”を蘇らせるディテールは何なのか。それを知ることが、「その人が今を生き生きと生きる」ためのひとつの鍵となります。

好きなこと、大切なことを尋ねることが、ディテールを知り、個別性をつかむことにつながるのですね。

ええ。さらに今後は、本人が自分から情報を発信することが大事です。自分にとって大切なものや好きなものは、周りからすれば些細なものであり、気付かれないことも多いですから。

あそこに行く時はこの帽子をかぶりたい。朝食はご飯よりカリカリに焼いたトーストがいい。ゆで卵じゃなくて目玉焼きが好み─。どれも周囲からみると些細なことかもしれません。でも、生活のひとコマひとコマで、「あれ、これとは違うのだけれど」というズレが続くと、不快感が募り、心身の不調や周囲とのあつれきが生じてしまいます。認知症になるということは、そうした体験の連続です。だから早めに、自分にとって大切なものを周囲に伝えておくことが重要です。

エンディングノートに、終末期医療に関する自分の意思などを記載する人が増えています。

終末期医療の決め事も重要ですが、些細な楽しみを疎かにすると、重大な選択にもズレが生じかねません。認知症の本人や難病の方をみていると、日々の生活の楽しみがあるかどうかで、生きる意欲や力が全然違ってきます。普段の生活を耕さないまま、いきなり重大な決め事をしてしまうのは人生の可能性を狭めてしまうと思います。

私は『わたしの手帳』を使い、元気なうちから「自分が今までどうだったか」「これからどうしたいか」をメモしてもらう活動を長く続けています。意外と自分の願いを自分が表せない方が多い。最期のことも大事ですが、それまでの日々をどう生きたいかを自分なりに楽しみながら考え、伝える力をつけることが肝心であり、そのための道具が『わたしの手帳』です。

ささやかだけれど自分にとって重要な楽しみを味わうためには、認知症の人の家族の協力も重要ですね。

協力というより、互いにいいひと時を。私はよくご家族にこうお話します。「思い通りにいかないこともたくさんあってたいへんですが、1日1回、それが無理なら1週間に1回でもいいですから、ご本人とご家族が無条件に『ああ、いい時間だった』と思える瞬間をつくりましょう」

先日も何ができるかご家族と相談していてアイデアが浮かびました。朝、電子レンジで温めたタオルを認知症の夫に渡す5分の簡単メニューです。実際にやってみると、夫は自分で顔を拭いて「あーっ、気持ちいい」ととても喜び、「ありがとね」とタオルを返してくれる。“タオルをチン”はすっかり朝の習慣になったそうです。

家族には、本人のことをよく知っているという強みがあります。

そこは注意が必要で、ただでさえ多くのストレスを抱えるご家族に対し、「家族だから親のことを知っていて当然」「家族が本人の話を聞かなければいけない」と求めることはプレッシャーになってしまいます。それよりもむしろ、第三者的な立場で本人の話を気軽に聞ける人のほうが本人も希望を語りやすい傾向があります。もう家族だけに頑張らせる時代ではありません。

今、地域の人たちと本人が共に過ごす場が各地に増えています。ある方は、認知症になってから月に1回、中学校のソフトボール部の女の子たちと練習をするようになりました。ある方は、自分と同じ写真好きの仲間と出会い、一緒に個展を開きました。ある方は、地元の若者たちとサーフィンを楽しんでいます。別に趣味がなくてもいいんです。今、本人と地域の人たちとの“夜飲み”が広がっています。ある地域で月に1回開かれている“夜飲み”に初めて参加した息子さんは、「“介護がたいへんな父”という関係ではなく、久しぶりに普通に楽しく親父と飲めました」と晴ればれした顔で話していました。

今のお話の認知症の人たちは、認知症ではないけれど内にこもりがちな人に比べ、むしろ地域での生活を楽しんでいる印象です。

現代社会では多くの人が、人目を気にしたり、立場や関係性に縛られ、自分を出せないでいます。その延長で歳を重ね、認知症になると、“自分を生きられない”つらさがより前面に出てきます。でもそこで、できなくなることにとらわれず、まだできることで楽しんだり、好物のおでんを食べてホッとしたり、「これが生きている瞬間だ」と思える体験を一緒につくっていくと、本人が解放され穏やかに、そして生き生きされます。「今、人生で一番自分らしく生きている」と言われた方もいます。鎧(よろい)を脱ぎ、弱みも含めてありのままの自分の思いや希望を伝えられる、たいへんにみえる時ほど希望を語り合い、いい時を一緒に創る、それこそが「共生」ではないでしょうか。「共にあれる」社会への大きな転換のきっかけを、認知症の人が投げかけているように感じます。