生活習慣病とよく聞くものの、一体どのような疾患(病気)なのでしょうか。

本記事では生活習慣病とは何を指すのか、原因や予防方法についても解説します。

生活習慣病とは?

生活習慣病は、日常生活における食事、運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与して発症する疾患(病気)の総称です。

生活習慣病には、いわゆる3大疾患という疾患(病気)があります。

・がん(悪性新生物・上皮内新生物)

・心疾患

・脳血管疾患

また、生活習慣病は他にも以下のような注意すべき疾患(病気)があります。

・糖尿病

・脂質異常症

・高尿酸血症

・肝臓病

・高血圧

生活習慣病の主な原因

生活習慣病の主な原因は、下記の通りです。

・食生活の乱れ

・運動不足による基礎代謝の低下

・不規則な生活リズム

・過度な飲酒習慣

・喫煙

・慢性的なストレス

一時的なカロリー摂取や高塩分の食事であれば、さほど気にする必要はありません。

しかし食生活の乱れが続くこと、運動不足、ストレス、睡眠不足などが複合的に作用すると生活習慣病の発症リスクを高めます。

日本人の3人に2人が何らかの生活習慣病

日本人の約66%が何らかの生活習慣病を有していると言われています1。

特に40歳以上の年齢層での有病率が高く、医療費の約3分の1を生活習慣病関連の医療費が占めています。

主な生活習慣病の各疾患

ここからは、主な生活習慣病の疾患(病気)の概要について解説します。

がん(悪性新生物・上皮内新生物)

がんは日本人の死因の第1位を占める生活習慣病です。

喫煙、飲酒、食生活、運動不足などの生活習慣が発症リスクと密接に関連しています。

2023年の統計では、年間約38万人ががんで亡くなっており、生涯でがんに罹患するリスクは、男性が62.1%、女性が48.9%とされています2。

がんは早期発見・早期治療が重要であり、厚生労働省は下記5つのがんに対して定期的にがん検診を受けることを推奨しています。

・胃がん

・大腸がん

・肺がん

・乳がん

・子宮頸がん

心疾患

心疾患は動脈硬化や高血圧をもとに発症する生活習慣病です。

主な心疾患は以下の3つです。

心疾患 |

特徴 |

虚血性心疾患

|

・冠動脈の動脈硬化により、心臓の血流が悪くなる3・胸痛や圧迫感、息切れなどの症状・突然死のリスクが高い |

心不全 |

・心臓のポンプ機能が低下・息切れ、疲労感、浮腫などの症状・高血圧や糖尿病が原因となることが多い |

不整脈 |

・心臓の電気的な異常による脈の乱れ・動悸、めまい、失神などの症状・生活習慣との関連が指摘されている |

初期症状は普段の生活では気付きにくく、検診などで初めて気づくケースも多々あります。

心筋梗塞や狭心症などの重篤な合併症を予防するために、適切な生活習慣を維持することが大切です。

脳血管疾患

脳血管疾患は、脳の血管に異常が生じる疾患(病気)の総称です。最もよく知られているのは脳卒中です。

脳卒中は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血に分類されます。

脳卒中の分類 |

特徴 |

脳梗塞 |

・脳の血管が詰まり、その先の脳組織が壊死する・突然の片麻痺、言語障害、視野障害などが出現・最も発症頻度の高い脳血管疾患 |

脳出血 |

・脳の血管が破れて出血する・激しい頭痛、意識障害、麻痺などの症状・高血圧が主な原因 |

くも膜下出血 |

・脳の表面の血管が破裂して出血する・突然の激しい頭痛が特徴・死亡率や後遺症のリスクが高い |

脳血管疾患は、高血圧や動脈硬化が主な原因となります。

普段の生活を送っているなかで突然発症するケースもあり、後遺症も残ってしまう可能性がある疾患であると理解しましょう。

糖尿病

糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる代謝疾患です。主に1型と2型に分類されます。

糖尿病の分類 |

特徴 |

1型糖尿病 |

・膵臓のβ細胞が破壊されてインスリンが作られない・自己免疫疾患の一種・若年での発症が多い |

2型糖尿病 |

・インスリンの分泌低下や抵抗性が原因・生活習慣が大きく関与・40歳以上での発症が多い |

一般的に「糖尿病」と言われているのは、2型糖尿病を指すことが多く、生活習慣病の代表的な疾患です。

不適切な食生活と運動不足が主な原因で、適切な血糖値管理と生活習慣の改善が重要と言われています。

症状が進行すると、網膜症や腎症、神経障害などの合併症を引き起こす恐れがあります。

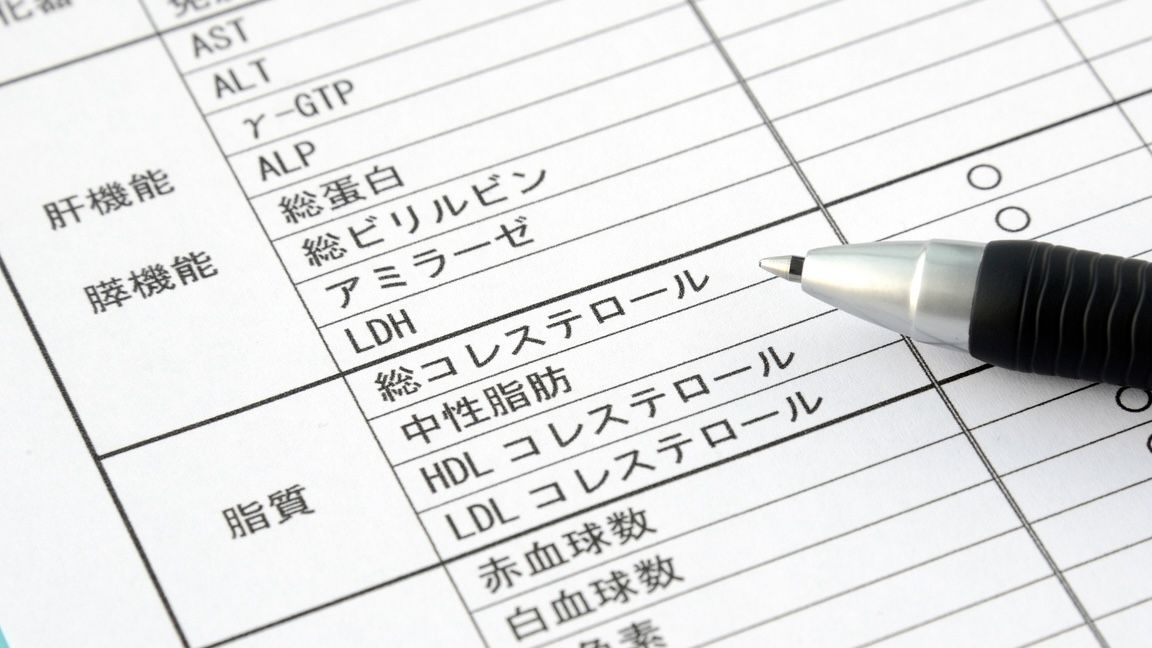

脂質異常症

脂質異常症は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)のバランスが崩れた状態を指します。

自覚症状がほとんどなく、血液検査などを行った際に数値の異常を知り、治療をスタートさせることが多いでしょう。

以下の項目のいずれかが該当する場合に診断されるため、その際は医師の指示に従いましょう。

【診断基準】

・LDLコレステロール:140mg/dL以上

・HDLコレステロール:40mg/dL未満

・中性脂肪:150mg/dL以上

脂質異常症 |

特徴 |

高LDLコレステロール血症

|

・動脈硬化のリスクが最も高い

・食事や運動習慣が大きく影響

|

低HDLコレステロール血症

|

・善玉コレステロールの低下

・喫煙、運動不足、肥満が関与

|

高トリグリセリド血症

|

・中性脂肪の上昇

・過食、過度な飲酒が原因となることが多い

|

高尿酸血症

高尿酸血症は、血液中の尿酸値が7.0mg/dL以上と上昇する状態です。

痛風、慢性腎臓病、腎不全、尿路結石などの原因となります。

高尿酸血症がある方は、肥満や高血圧、脂質異常症、高血糖を複合的に合併することが多くなっています。

高プリン体食品やアルコール過剰摂取を避けること、脈が少し早くなる程度の運動などが予防には有効です5。

肝臓病

脂肪肝や肝硬変などの肝臓病は、過度な飲酒や不適切な食生活が主な原因となります。

特に近年は、肥満を背景に非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)が増加傾向です。

肝臓病には様々な種類がありますが、生活習慣に関連する主な肝障害は以下の通りです。

生活習慣病に関連する肝障害 |

特徴 |

脂肪肝

|

・肝臓に脂肪が蓄積した状態

・アルコール性と非アルコール性(NAFLD)がある

・初期は自覚症状に乏しい

|

アルコール性肝障害

|

・過度な飲酒による肝臓の障害

・脂肪肝から肝炎、肝硬変へと進行する可能性

・禁酒により改善が期待できる

|

非アルコール性脂肪肝疾患

|

・飲酒歴がなくても発症

・肥満、糖尿病、脂質異常症との関連が強い

|

肝臓の疾患を発症すると、疲労感や食欲不振、腹部膨満感、黄疸などの症状があらわれます。

高血圧

高血圧は、動脈硬化や心臓病、脳卒中などの重大な合併症のリスクを高める重要な生活習慣病です6。

診察室で測った血圧が診断基準となります7。

・収縮期血圧:140mmHg以上

・拡張期血圧:90mmHg以上

高血圧も2つの分類があり、それぞれで原因が異なります。

高血圧の分類 |

特徴 |

本態性高血圧8

|

・原因が特定できない高血圧

・全体の90%以上を占める

・生活習慣が大きく関与

|

二次性高血圧

|

・特定の原因疾患による高血圧

・内分泌疾患や腎疾患などが原因

|

高血圧は症状が進行すると脳卒中や心筋梗塞、腎臓病、認知症などの合併症を誘発します。

生活習慣病の予防

それぞれの疾患(病気)で詳細な予防方法は変わってきます。

基本的には食生活の改善、運動の習慣をつける、飲酒や喫煙を減らすといった日常生活で実践できる取り組みが重要です。

食生活の改善

健康的な食生活は生活習慣病の予防の基本です。

以下5つのポイントに注意して食事を改善することが推奨されます9。

・適切な塩分管理(1日の摂取量を6g未満に)

・野菜の積極的な摂取(1日350g以上)

・規則正しい食事時間の維持

・適切な量の摂取(過食を避ける)

これらのポイントをすべて網羅しなければいけないというわけではありませんが、できることから少しずつ取り入れていきましょう。

運動習慣をつける

定期的な運動は、生活習慣病の予防に効果的です。

以下の4つの点に注意して運動習慣を身につけましょう10。

・有酸素運動を中心に(ウォーキング、水泳など)

・1日30分以上の運動を週3回以上

・無理のない範囲で継続的に実施

・日常生活での活動量を増やす工夫

日頃、仕事などが忙しくて運動をする時間がないという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、通勤時間にいつもより少し長い時間歩いてみるなど、工夫をすれば簡単な運動は取り入れられます。

飲酒・喫煙を減らす

過度な飲酒と喫煙は、多くの生活習慣病のリスクを高めます11,12。

薬物療法

生活習慣の改善だけでは症状の管理が難しい場合、医師の指導のもと適切な薬物療法を行います13。

ただし、薬物療法は生活習慣の改善と併用することが重要です。

高血圧であれば降圧薬、脂質異常症なら高コレステロール薬など、その疾患(病気)に適した治療薬を処方されます。

年齢や性別、既往歴などを考慮して適切な治療方法が提示されます。

生活習慣病に関するよくある質問

生活習慣病に関するよくある質問についてまとめました。

気になる方はぜひ参考にしてください。

生活習慣病の3大疾病は?

がん、心疾患、脳血管疾患が生活習慣病の3大疾病です。

これらは日本人の死因の上位を占める疾患(病気)です。

生活習慣病で一番多いのは?

最も有病率の高い生活習慣病は高血圧症です。

血圧値が高い状態が続き、様々な要因が重なると脳血管疾患や心疾患を発症するケースがみられます。

厚生労働省の統計によると、40歳以上の約4割が高血圧症に該当するとされています。

生活習慣病は遺伝で発症しますか?

生活習慣病は遺伝により発症するケースも少なくありません。

実際に糖尿病の場合、生活習慣の乱れも関係ありますが、家族に糖尿病患者がいる方が発症率は高いです。

ですが適切な生活習慣を維持することで、そのリスクを大きく低減することができます。

まとめ

生活習慣病は、日常生活における様々な習慣が関与して発症する疾患群です。

また、予防のためには以下5点に注意しましょう。

・適度な運動習慣

・

・十分な睡眠とストレス管理

・定期的な健康診断の受診

生活習慣の改善は、すぐに効果があらわれません。