認知症に対する日本人の意識を変革したイベントに「RUN伴(ランとも)」というプロジェクトがあります。「RUN伴」とは認知症の人とその地域の住民たちがタスキを繋いで走ることで、「認知症にやさしいまちづくり」を目指すイベントです。

草の根運動として始まった2011年当初は、様々な反対に遭ったこともありましたが、その理念は当事者をはじめとする多くの人に支持され、やがて日本列島を1本のタスキで繋ぐという壮大なスケールまでに発展しました。

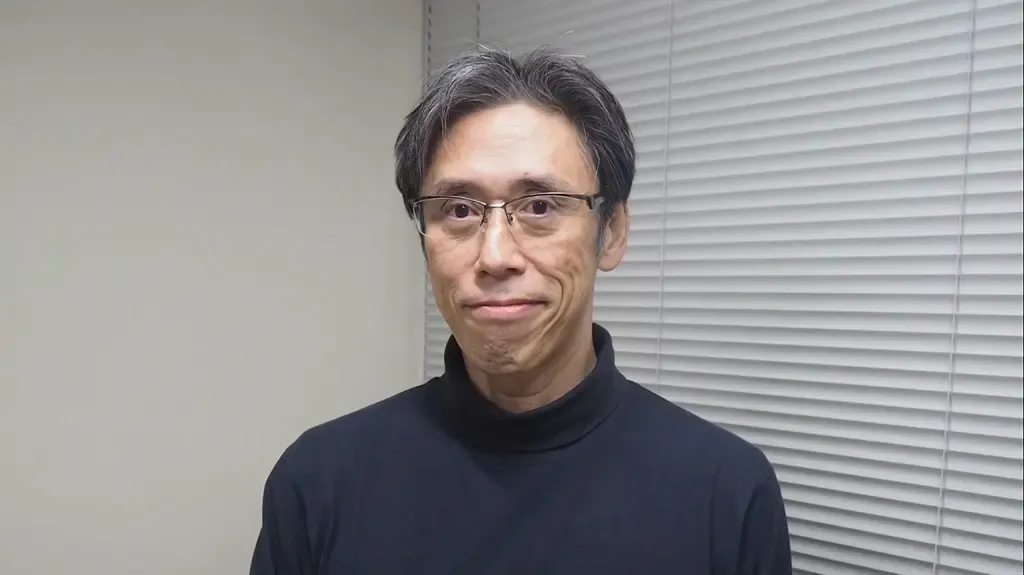

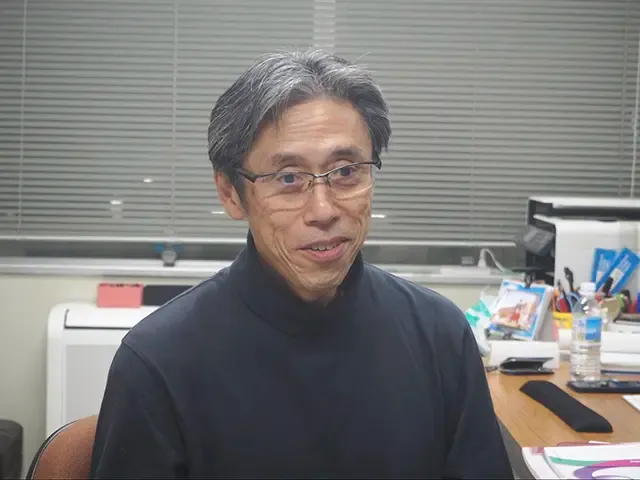

そして今、「RUN伴」は「日本全国をオレンジ色に染める」という新たなフェーズに来ています。進化を続ける「RUN伴」の紆余曲折の軌跡について、発起人である井出訓先生にインタビューしてきました。

井出訓先生が「RUN伴」をはじめた理由「認知症にやさしいまちづくり」とは?

「RUN伴」の発起人である井出訓先生は、老年看護学と認知症ケアを専門とする大学教授です。「認知症になっても変わらない暮らしができる社会」の実現を目指し、2007年にNPO法人「認知症フレンドシップクラブ」(DFC)を設立。全国に「認知症にやさしいまち」の拠点を作り、それらをネットワークで繋ぐ活動を開始しました。

しかし、その活動を通じて、日本の社会には「認知症にやさしいまちづくり」を阻む構造的な課題があることに井出先生は気づきます。

――井出先生が2007年に「認知症フレンドシップクラブ」(DFC)を立ち上げた理由はなんですか?

井出先生:医療や介護の枠組みを超えて、認知症に対する世間の意識を変えたいと考えて設立しました。

最終的には、日本全国約1,700の市区町村で「認知症にやさしいまちづくり」を実現するプラットフォームの構築ができればと願っています。現在、北海道、東京、神奈川、静岡、福岡など16拠点がネットワークを作って繋がっています。

――認知症に対する意識のどこが課題ですか?

井出先生:例えば、認知症の人たちについて「支援する側」「支援される側」と切り分けて考える古い認知症観は変えていかなければならないと思います。

同じ地域に暮らす隣人・友人として一緒にまちづくりをしたいと願っています。

――なぜそう思われるのですか?

井出先生:認知症の人たちの多くは、外出や交流を控え、在宅中心の生活となってしまい、社会的に孤立しがちです。約70%の方が引きこもり状態になるというデータもあります。これは日本社会の認知症に対する不理解が一つの原因であると思うんです。

認知症になっても外出しやすく、やりたいことができる地域社会をつくるためには、誰もが若い頃から認知症を自分ごととして捉え、困ったときに寄り添って助けてくれる社会にしなければなりません。

――2024年に施行された認知症基本法も、「新しい認知症観」を謳っていますね。

井出先生:多くの人が認知症の人たちと出会い、一緒に考えたことを実現していくことが大切だと考えています。そこで、まずは認知症の人たちとの出会いとつながりを増やしていきたいと考えました。

「RUN伴」開催時の様子(写真提供:RUN伴公式サイト、以下同様)

――それが「RUN伴」の始まりだったんですね。

井出先生:はい。認知症の人と友だちとして楽しい時間を過ごすというのが最初のコンセプトです。

ただ、実は自分の好きなことが、誰かの役に立ったら最高だな、という欲張りな考えもありました。

――井出先生ご自身が、走ることが好きだったから「RUN伴」が誕生したということですか?

井出先生:好きというか、もともとメタボ対策で走っていただけなんですが、マラソンイベントにも何度か出場したこともありました。

あと、「認知症フレンドシップクラブ」を立ち上げた当初は、とにかく活動資金が乏しくて苦しかった(笑)。

講演会を開いたり、寄付を募ったりして、なんとか活動を維持してきましたが、そんな時、クラウドファンディングの発想で、マラソンイベントをチャレンジ企画にできないかとひらめいたんです。

――というと?

井出先生:思いつきと勢いで友人たちに一斉メールを送ったんです。「北海道でハーフマラソンに挑戦しますので、目標記録を達成したら500円を寄付してくれませんか? 集まったお金はすべて北海道認知症の人を支える家族の会に寄付します!」と。

――そうしたら?

井出先生:本当に5万円ほど資金が集まってしまったので、あとに引けず、頑張るしかなくなってしまった(笑)。

そして、一回マラソン大会に出場してみて目標を達成したら、今度は仲間たちも気を良くして、「翌年も頑張れよ!」なんて言われるようになったのですが、いやいや、これ以上目標を高くしたり、ずっと走り続けるのは無理だなと。

で、ある時、「これって、1人で走ってるから限界が来るんだな」と悟ったわけです(笑)

――そこで「リレー形式」という発想が生まれたと。

井出先生:そうです。ただ、世の中そんなに甘くありません(笑)。

北海道にはサロマ湖100kmマラソンなど、魅力的なマラソン大会がたくさんあります。そういった素晴らしい有名なイベントで、認知症の人たちと一緒に走れたら楽しいはずだ。でも、「100kmも走るのは大変だから、リレー形式にしたらどうだろう?」と思いつきました。

しかし、実際にマラソンのイベント主催者に連絡してみると、どの大会からも「マラソンは1人で走るものです」とダメ出しをされてしまいました(笑)。

――たしかに。

井出先生:すべて断られたので、だったら、自分達で企画してしまおうと始めたのが「RUN伴」だったんです。

反対意見もあった「RUN伴」。認知症当事者の笑顔が原動力

RUN伴 第1回のポスター

――第1回目の「RUN伴」はどんな大会でしたか?

井出先生:2011年の夏に開催し、スタート地点は北海道の函館でした。そこから札幌までの300kmを、171人(うち認知症当事者20人)がタスキを繋ぎました。

――最初から大規模なイベントですが、うまくいきましたか?

井出先生:いいえ。「RUN伴」そのものを否定されることも少なくありませんでした。

認知症関連の団体からでさえ、「認知症の人を走らせるなんて、ケガでもしたらどうするんだ」とか、「認知症の人を表舞台に引っ張り出してくるな」とか言われることもありました。

――なぜ反対されたのでしょう?

井出先生:今から15年前の認知症観は、現在とはまったく違うものだったんです。

そう、認知症といえば当時は 診断がついたら「何もできなくなる」という絶望的なイメージが強く、治療の選択肢がないと思われていました。

実は、マラソン当日、ゴールに設定していた場所では、認知症関係の集会が開催されていて、そこでゴールのタスキを渡すという演出を描いていたんです。ところが、その提案も主催者側から拒否されてしまいました。

――反対意見がある中、2回目、3回目と継続された理由はなんですか?

井出先生:何よりも認知症の人たちを始めとした参加者が本当に楽しそうでした。笑顔いっぱいで「また走りたい!」と言ってくれた。

「このアクションは間違っていない」と確信できたのは、認知症の人たちが背中を押してくれたおかげだったんです。

――第1回目の開催から「RUN伴」の目的や趣旨は変化してきているのでしょうか?

井出先生:目的は変わっていません。「RUN伴」の目的は大きく二つあります。一つは「認知症の人が主役として活躍」できる場を作ること。

認知症になると外出や交流の機会が減るのは、認知症という病気のせいだけではなくて、まだ日本の社会には「認知症の人の受け皿」が十分に整ってないからなんです。

――迷惑をかけたくないからなるべく家にいる、という人もいらっしゃいますよね。

井出先生:だからこそ、認知症の人が困らないような工夫があちこちにデザインされてる「認知症にやさしいまち」であれば、迷惑などにならずに、どんどん外出できるんじゃないかと思うんです。

例えば、最近少しずつ増えてきている「スローレジ」「スローショッピング」というのも、認知症の人や高齢の方々が気軽にスーパーやコンビニへ買い物に出かけやすくするための工夫の一つですよね。

ただ、こうしたハード面の整備だけではダメで、その上さらに、認知症のことを正しく理解している人がたくさんいる地域社会が「認知症にやさしいまち」だと思うんです。

ところが、核家族化が進む現代社会において、認知症の人と出会う機会はどんどん減っています。

――たしかに、認知症の人に会ったことがないという若者もいます。

井出先生:実際、「認知症の人ってなんとなく怖いイメージがある」と言う若い人は少なくないんですよ。

そのせいで認知症に対するマイナスイメージが引き起こされ、ひいては「認知症にやさしいまちづくり」が阻まれているのではないかと。

そういった認知症に対する偏見や先入観を取り払うためにも、地域の人が認知症の人と出会える場作りが必要だというわけです。

――認知症に対するスティグマ(認知症に対するネガティブな考えや行動)の解消が重要だと。

井出先生:その通りです。それが「RUN伴」のもう1つの大きな目的です。

たとえば、北海道苫小牧の中学生のサッカーチームでは、毎年レギュラーになった中学3年生の子だけが「RUN伴」に参加できることになっていて、下級生の子たちにとってRUN伴への参加は憧れであり、目標にもなっていたんです。

そして、彼らの多くは、認知症の人と出会うのは初めてで、最初はやっぱりドキドキしているんですよね。だけど、一緒にタスキを繋ぐという経験を共有することで、「なんだ、認知症の人って普通のおじいちゃん、おばあちゃんじゃないか」ということに気付く。

そして「町で認知症の人が困っていたら声をかけよう」という、小さいけれどとても大切な変化が彼らの中に生まれていったんです。

――素晴らしい取り組みですね。

井出先生:でしょ(笑)。こうした認知症の方々との実際の出会いと気付きを促すことで、地域社会にたくさんの顔の見える繋がりを生み出す。それが「RUN伴」の目的です。

ですから「走る」のは本来の目的ではなく、あくまで「参加したい」と思ってもらうところから変化を生み出していくためのツールにすぎないんです。

なので、一応「RUN」とは名乗っていますが、疲れたら歩いてもいいし、車椅子で参加してもいいし、なんなら途中でクルマやバスに乗ってスキップしちゃってもぜんぜん問題ないんです。

――ゆるゆるですね。

井出先生:はい! 誰もが気軽に参加できてこそ、「RUN伴」の目的は達成できるのではないかと思っています。

リレーイベントというよりは、まちづくりイベントと謳ったほうがふさわしいのかなと思っています。

北海道から沖縄まで日本縦断リレー。地域密着型「RUN伴➕」も誕生

――2回目以降、「RUN伴」の参加者もとても増えましたね。

井出先生:はい。一部の反対はありながらも、年々参加者が増えて、リレーの距離も長くしていき、2016年には、北海道から沖縄まで縦断する壮大なスケールのタスキリレーを実現しました。

この年はありがたいことに「あらゆる人々の出会いの場をデザインし、顔の見える繋がりを全国各地で生んだ」としてグッドデザイン賞も頂戴しました。

――オレンジ色のTシャツを着た参加者たちの日本各地を走る姿がメディアの注目を集めて、「RUN伴」の認知度が広がった時期ですね。

井出先生:はい。その後も、2019年まで3年連続で日本列島を1本のタスキで繋ぎました。台湾でも開催しています。

ただ、2019年を最後に、日本列島を縦断するスタイルはやめています。

――なぜですか?

井出先生:コロナの影響もあったんですが、それとは別に感じ始めていることもありました。確かに、北海道から沖縄まで、1本のオレンジの線で結ぶことができたのは、大きな達成感がありました。だけど、それはあくまで点を線で繋いだだけ。

「RUN伴」のリレーのルート上にない地域はカバーされていないじゃないか、ということにも気付き初めていたんです。

ですから、これからの「RUN伴」は線を引くよりも、「面で広げていくステップ」に移行すべきなのではないか? 日本をオレンジ色に染めたい。そんなふうに考えるようになったんです。

――2017年には市町村単位で行われる姉妹イベント「RUN伴+(ランともプラス)」が開催されていますが、これも「日本をオレンジ色に染める」ためのアクションだったのでしょうか。

井出先生:そうですね。地域密着型として始まった「RUN伴+」は、それぞれの地域の実情に合わせた具体的なまちづくりへと活動が活発化していく転換点にもなりました。

さらに2021年からは、それぞれの地域が実行委員会を立ち上げ、自律的に「RUN伴」を開催してもらうスタイルへと舵を切っています。

――フレンドシップクラブが「RUN伴」の主催者ではなくなったということですか?

井出先生:そうです。あくまで各地域で「RUN伴」を開催したい人や団体が主催者となり、それをバックアップするという立場でフレンドシップクラブが関与しています。そもそも「RUN伴」はまちづくりのイベントです。

であれば、私自身や「認知症フレンドシップクラブ」という1つの団体が旗振りをするよりも、それぞれの地域が「自分のまちはこうありたい」というビジョンのもとで自律的に運営していくほうが、本来の意義にふさわしいと考えるようになりました。

――前向きな気持ちで「RUN伴」を手放されたと?

井出先生:そうですね。人々が認知症の人たちと出会い、タスキを繋ぐという経験を共有することで「認知症にやさしいまちづくり」を盛り上げていってほしい。そのツールとして「RUN伴」をどんどん活用してください、というのが現在のスタンスです。

ちなみに、「RUN伴」の商標登録とブランディングは、趣旨や理念がブレることのないよう「認知症フレンドシップクラブ」が管理をしていますが、全てをガチガチに縛るものではありません。

たとえば、参加費などは主催地域に自由に設定してもらってますし、Tシャツも以前はなんとなく「オレンジ色に統一しましょう」といった暗黙の了解みたいなものがあったのですが、最近は「独自色」を出した独自のTシャツを作っている地域も増えました。

そうすることで地元の会社にスポンサードしてもらいやすくなったり、地域の中での独自のストーリーが生まれるので、地域の繋がりを広げるという意味でもいいRUN伴というツールを活用する幅が広がったのではないか、と思います。

全国各地で認知症当事者が参加。走らない「RUN伴」も誕生

――コロナが猛威を振るった2020年も、社会状況の変化に対応しながら、柔軟な活動を展開していますね。

井出先生:そうですね。東京都渋谷区の「RUN伴渋谷実行委員会」では、リレーの開催が難しかった2020年から、「オレンジガーデニングプロジェクト」とのコラボレーションに取り組んでいます。

認知症のシンボルカラーであるオレンジ色の花を育てることで、認知症にやさしいまちづくりを推進するプロジェクトです。

――もはや走りもしない?

井出先生:コロナの状況下、ということもあったのですが、何がなんでも走ることを目的とするのではなく、人と人が出会い、経験を共有することで気づきを得るためのプラットフォームとして「RUN伴」を機能させることを地域で考えて行ければ良いと思うのです。

――「RUN伴」のこれからの発展にどのような期待をされていますか?

井出先生:現時点では、「RUN伴」というツールを用いて日本全国をオレンジ色に染めることです。そのために、多様な人たちが実行委員会を組織しやすくなるよう、「認知症にやさしいまちづくり」でもさらなるサポートをしていきたいと思っています。

最近は認知症の人が「私たちの地域でもやりたい」と手を挙げてくれるケースも増えていて、それがとても嬉しいです。

――日本社会の認知症に対する認識は、この15年で大きく変わったと感じますか?

井出先生:まだまだ課題は山積していますが、われわれの活動自体を否定されていた当時からはだいぶ変わってきたと思います。

まず、認知症の当事者たちが自ら「当事者の意見抜きで認知症の話をするな」という声を上げられるようになったり、また社会がそれを認めるようになったのは大きな進歩ですよね。認知症基本法も当事者団体が「自分たちのための法律に、自分たちの声を入れないのはおかしい」と声を上げ、それが実現したのです。

そうした声を発信しやすくするためにも、認知症の人たちをエンパワーメントするのが、「RUN伴」や「認知症フレンドシップクラブ」の役割なのかもしれません。

――「RUN伴」参加の当事者の方も積極的に発信されていますか?

井出先生:そうですね。39歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断された丹野 智文さんは、宮城県などでRUN伴のランナーとして何度も参加されています。また、認知症フレンドシップクラブの活動にも深く関わっており、イベントのシンボル的な存在です。

若年性認知症の当事者であり、写真家としても活動している下坂 厚さんは「RUN伴」の様子を撮影したり、自ら走ったりして発信されています。

――ほかにはどんな活動をされていますか?

井出先生:認知症にやさしい社会の実現に向けて行なっている「beOrange (認知症まちづくり基金)」という助成活動があります。

2016年からスタートし、各地で開催された「RUN伴」からの寄付金や、趣旨に賛同する全国各地の個人・団体・企業からの寄付をもとに、これまで全国35のプロジェクトの成長を後押ししてきました。

「beOrange (認知症まちづくり基金)」のポスター

――井出先生のひらめきが認知症の認識を変えてきたといっても過言ではないですね?

井出先生:RUN伴が何かを変えているなら、それは私個人の何かではなく、状況の変化を望んでいたたくさんの人の想いと行動が変えてきたんじゃないですかね。まあそれは、後の世が判断するのかもしれません。私は一応、研究者の端くれではあるんですが、研究室に閉じ籠っているのはどうにも苦手なんです(笑)。

なのでこれからもどんどん外に出て、認知症の人たちと関わりながら、社会のさまざまな場所に変化の芽を起こしていけたら本懐だなと思っています。

――ありがとうございました!

15周年を迎えた2025年は、函館に全国の仲間が集まり「RUN伴全国サミット」を開催しました。