「酒は百薬の長」という言葉がありますが、過度の飲酒は身体にさまざまな悪影響を及ぼすことがわかっています1。実際に、高齢者の約15%が飲酒に関連した何らかの健康問題を抱えていると言われています2。

WHOガイドライン『認知機能低下および認知症のリスク低減』では、多量のアルコール摂取は認知症の危険因子であると指摘されています3。

この記事では、飲酒と認知症の関係や適正な飲酒量について解説します。お酒との付き合い方を、今一度見直してみましょう。

認知機能が正常な人および軽度認知障害のある人に対して、認知機能低下や認知症のリスクを低減するために、危険で有害な飲酒を減量または中断することを目的とした対策を行うべきである。

飲酒と認知症の関係

過度の飲酒と認知症との関連は多くの研究で述べられており4〜7、過度のアルコール摂取は認知症の修正可能なリスク因子の1つに含まれていると報告されています8。

なぜ多量飲酒が認知症リスクを高めるのか

飲酒量が増えると認知症のリスクが高まる主な要因を3つに分けて解説します。

アルコールの直接的作用

お酒の主成分であるエタノールとその代謝産物アセトアルデヒドは、神経系に対して直接的に有害な作用を及ぼします7。これらが、脳に構造的および機能的な障害を起こすと考えられています。

アルコールによる脳の損傷は灰白質と白質の両方でみられ、特に脳の前頭葉部分が影響を受けるとされています。なお、禁酒により認知機能が改善したという報告があります9。

ビタミンB1(チアミン)の欠乏

慢性的に多量のアルコールを摂取すると、ビタミンB1が欠乏しやすくなります7。これは、飲酒によって食生活に偏りが生じたり、消化管粘膜がダメージを受けてビタミンB1の吸収力が低下したり、アルコールの代謝にビタミンB1を大量に消費したりするためです。

ビタミンB1が欠乏すると、ウェルニッケ脳症という脳の病気が引き起こされることがあります。後遺症であるコルサコフ症候群と合わせてウェルニッケ・コルサコフ症候群と呼ばれ、記銘力の低下(新しいことが覚えられない)や作り話といった認知症のような症状を呈します。

チアミンを投与することによって多くの場合は改善しますが、治療が遅れると回復しない場合もあるため、早めの対処が重要です7。

脳血管への影響

過度の飲酒に伴う多量のアルコール摂取は、高血圧、虚血性心疾患、心筋症、心房細動、脳卒中などの疾患のリスク因子でもあります7。そのため、脳の血管障害によって引き起こされる血管性認知症のリスクを間接的に高めると考えられます。

認知症リスクを高める飲酒量とは

どれくらいのアルコールを摂取したら、認知症のリスクが高まるのでしょうか。

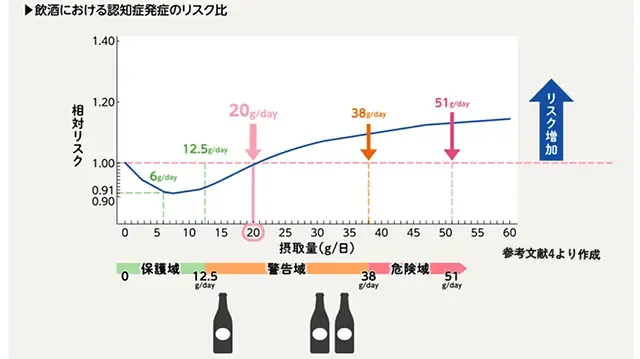

その量はまだ明確には分かっていませんが、アルコール摂取量と認知症リスクは、アルファベットの「J」のような曲線の関係にあるとされており、1日あたりのアルコール摂取量が20gを超えると認知症の発症リスクが高まっていき、38g以上は危険域に相当すると示されています4。

飲酒による身体への影響には、年齢、性別、体質などさまざまな要素が関与しており、個人差があります10。身体に影響が出るアルコール量も人によって異なり、その日の体調などによっても左右されます。ご自身の健康に配慮した飲酒を心がけることが大切です。

飲酒量(純アルコール量)の計算方法

ビールやワイン、日本酒など、お酒の種類によってアルコール濃度は異なるため、単純に飲んだ量だけでアルコール量を比較することはできません。お酒に含まれる純アルコール量(g)は、次の式で算出されます10。

摂取量(mL) × アルコール濃度(度数/100)× 0.8(アルコールの比重)

たとえば、5%のビール中瓶1本(500mL)に含まれている純アルコール量は、

500(mL)×0.05×0.8 = 20(g)と計算できます。

適正な飲酒量とは

通常のアルコール代謝能力を有する日本人において「節度ある適度な飲酒」は、純アルコール量で1日平均約20g程度とされています11。

次のことに留意しましょう。

- ・少量の飲酒で顔面紅潮をきたすなど、アルコール代謝能力の低い方は通常の代謝能力を有する人よりも少ない量が適当

・65歳以上の高齢者においては、より少量の飲酒が適当

・アルコール依存症者においては、適切な支援のもとに完全断酒が必要

・飲酒習慣のない方にこの量の飲酒を推奨するものではありません

1週間のなかで飲酒をしない日を設けるなどの健康に対する配慮も重要です10。これらを参考にして、ご自身の適正な飲酒量を判断するようにしましょう。

アルコール摂取量20gの目安はどれくらい?

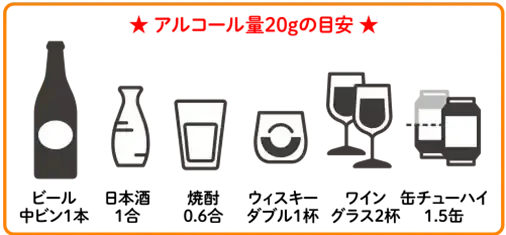

「節度ある適度な飲酒量」である純アルコール量20gとは、一体どれくらいなのでしょうか。参考までに、以下が純アルコール量20gの目安とされています12。

-

- ・ビール中瓶(500mL)1本

・日本酒(180mL)1合

・チューハイ(7%)のレギュラー缶(350mL)1缶

・ワイングラス(120mL)2杯弱

- ・ビール中瓶(500mL)1本

ただし、厳密には各容器ラベルに記載されているアルコール度数から算出するようにしてください。

多量の飲酒は認知機能に影響を及ぼすだけでなく、生活習慣病をはじめさまざまな身体疾患や、うつ病等のリスク要因となります1。お酒は適切な量の範囲内で楽しむことが大切です。

まとめ:認知機能を維持させるポイント「多量飲酒の減量・中断」:飲酒と認知症の関連について解説します

過度な飲酒は認知症のリスク因子となります。多量飲酒が習慣になっている場合は、飲酒量を減らしていきましょう。

高齢者になっても、認知機能を維持しながら心も身体も健やかに過ごすためには、アルコールと上手に付き合っていくことが大切です。