「最近、一人暮らしの親が薬を飲み忘れることが増えた…」「必要な薬を飲んでくれなくて困っている…」

大切なご家族の服薬管理について、このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

認知症のご本人の服薬管理は、健康を維持する上で非常に重要です。薬の種類や飲み方を間違えてしまうと、命に関わる危険性もあります。

この記事では、認知症のご本人が一人暮らしでも安全に服薬を続けるための工夫、利用できる服薬管理支援サービス、そして困った時の相談先について、わかりやすく解説します。

認知症のご本人の一人暮らし、服薬管理が難しい理由

高齢化が進む日本において、認知症の状態がありながら一人暮らしをする方が増えています。ご家族としては、何かと心配事が尽きないことでしょう。

特に、服薬管理は健康維持に不可欠でありながら、認知症の症状によって難しくなるケースが多くあります。

記憶力・判断力の低下による影響

認知症の初期に現れる症状1として、しばしば現れるのが記憶力の低下です。

「薬を飲んだかどうか覚えていない」「いつ飲む薬かわからない」といったことが起こりやすくなります。

判断力の低下も加わると「薬を飲む必要性を理解できない」「薬の量を間違える」「飲んではいけない薬を飲んでしまう」といったリスクも高まるのです。

また「薬を飲んでいない」と思い込んで何度も飲んでしまったり、逆に「飲むと体調が悪くなる」などの思い込みから服薬を拒否したりすることもあります。

服薬管理の複雑さ

高齢になると、複数の病気を抱えていることがあり、服用する薬の種類や量も多くなる傾向にあります。

一日の中で、異なる種類の薬を決められた時間に飲むのは、認知機能の変化がない方でも管理が大変です。ましてや、認知症のご本人にとっては、さらに困難な作業となります。

また、薬の形状(錠剤、カプセル、粉薬など)や、食前・食後といった服用タイミングも異なるため、混乱を招きやすくなります。

服薬カレンダーを使った服薬管理の工夫

認知症の方の服薬管理をサポートするためには、「見える化」と「習慣化」を意識することが重要です。

そこでよく使われる方法が、服薬カレンダーです。

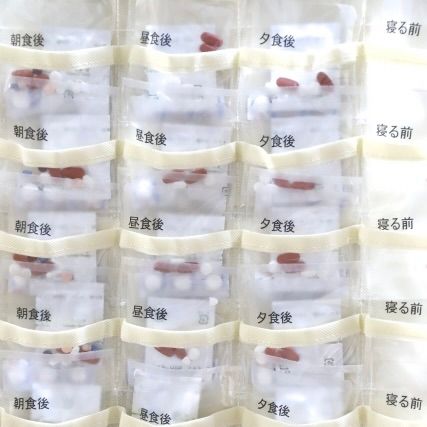

服薬カレンダー(壁掛けタイプ、カレンダーケースタイプ)のイメージ

服薬カレンダーにその日の薬をあらかじめセットすることで、飲み忘れや飲み間違いを防ぐことにつながります。

服薬カレンダーの選び方

服薬カレンダーを選ぶ際には、以下のポイントを考慮しましょう2。

|

タイプ |

メリット |

デメリット |

おすすめの方 |

|---|---|---|---|

|

壁掛け |

・省スペースで設置できる ・1カ月分の薬をまとめて管理できる ・家族全員が服薬状況を確認しやすい |

持ち運びに不向き |

・常に決まった場所で服薬する方 ・家族で服薬状況を共有したい方 |

|

カレンダーケース(卓上) |

・コンパクトで持ち運びに便利 ・1日分や1回分を取り外せるタイプもあり、外出時にも役立つ |

壁掛けタイプに比べ、一度に管理できる薬の量が少ない場合がある |

・外出先でも服用する方 ・ご自身で服薬管理をしたい方 |

服薬カレンダーの使い方

薬剤師や介護者が最初に薬をセットすると、間違いを防ぎやすくなります。また、ご本人と一緒にセットすると、服薬への意識を高めることが可能です。

1回分ずつ、飲むタイミングごとに薬を分け、カレンダーのポケットに入れます。

薬の種類が多い場合は、積極的に一包化を検討しましょう。一包化した袋に内服予定の日付を書いておき、内服後に空袋を服薬カレンダーに戻すことで内服が済んだことを自ら確認できるようになります。

定期的にカレンダーを確認し、正しく服薬できているか、残薬はないかなどをチェックしましょう。

服薬拒否への対応:まずは気持ちを受け止める

認知症の方が薬を飲んでくれない場合、無理強いは禁物です。

まずは、ご本人の気持ちに寄り添い、「なぜ飲みたくないのか」を優しく尋ねてみましょう。その上で、不安や不快感を取り除くように工夫することが大切です。

1.「苦いから嫌だ」と言われた場合

・オブラートに包んだり、服薬ゼリーを使ったりする。

・飲みやすい剤形(粉薬や液状など)に変更できないか、医師や薬剤師に相談する。

2.「薬は必要ない」と言われた場合

・薬を飲むことの大切さを、根気強く説明する。

・ご本人が信頼している人(かかりつけ医、ご家族など)から説明してもらう。

3.「毒が入っている」「体調が悪くなる」などの妄想・思い込みがある場合

・まずは否定せず、不安な気持ちを受け止める。

・安心できる言葉をかけ、落ち着いてもらう。

・かかりつけ医や薬剤師から説明してもらうなど、安心感を与える工夫をする。

服薬を拒否される場合、ご本人の気持ちに寄り添うことが大切です。

その時は飲んでくれなくても、気持ちが落ち着いた時に、すんなりと飲んでくれることもあります3。

困った時は専門家の力を!服薬を支援してくれるサービス

服薬管理が難しい場合や、服薬拒否が続く場合は、一人で悩まず、専門家の力を借りましょう。

薬剤師への相談

薬剤師は、以下のような薬の相談に応じてくれます。

・薬の一包化

複数の種類の薬を、1回に飲む分ずつまとめてパックします。

薬の飲み合わせや、食品との食べ合わせについて確認します。

飲み忘れなどで余ってしまった薬を整理します。

他の飲みやすい形に変更できないか相談します。

さらに、通院が難しい場合や、より手厚いサポートが必要な場合は、「在宅訪問薬剤管理指導」というサービスを利用できます。

医師の指示のもと、薬剤師がご自宅を訪問し、薬の管理や服薬指導、服薬状況の確認などを行うものです。

医師やケアマネジャーとも連携し、チームで在宅生活を支えてくれます。服薬に関する困りごとや疑問は、どんな小さなことでも薬剤師への相談を検討しましょう4。

訪問サービスで服薬をサポート

訪問介護や訪問看護などのサービスを利用することで、ご自宅で服薬の声掛けなどのサポートを受けられます。

訪問看護は、看護師がご自宅を訪問してくれます。服薬管理だけでなく、療養上の相談をすることも可能です。

訪問介護では、ヘルパーがご自宅を訪問し、食事や入浴、排せつなどの介助に加えて、服薬のサポートも行います。

ただし、ヘルパーは医療行為を行えません。そのため、ヘルパーによる服薬支援は、服薬の声かけや飲んだ後の確認などが主な内容となります。

その他の支援サービス

服薬管理をサポートする方法として、日中や短期間、施設で過ごすという選択肢もあります。

デイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリテーション) は、日中、施設に通って利用するサービスです。

食事や入浴、排せつなどの介助、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受けられます。

また、ショートステイを利用する方法もあります。

ショートステイは数日〜1週間程度、施設に泊まり、介護や機能訓練、そして服薬管理などを受けられます。ご家族が介護から一時的に離れて休息を取りたい時などに利用すると良いでしょう。

これらのサービスは、介護保険で利用できます。利用を検討される際は、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう。

まとめ

認知症のご本人の一人暮らしにおける服薬管理は、「見える化」と「習慣化」が重要です。服薬カレンダーや薬の一包化を活用し、服薬拒否には根気強く寄り添いましょう。

困った時は、薬剤師などの専門家の支援を積極的に利用してください。早めの相談と対策で、安心できる服薬環境を整えましょう。