介護保険制度における要介護度は1~5に区分され、病気や認知症、身体機能の低下などで日常生活に介助が必要になった場合、介護保険制度を利用してさまざまなサービスを受けることができます。

本記事では、要介護の方が利用できる 短期入所生活介護(ショートステイ)および小規模多機能型居宅介護 の仕組みやサービス内容について詳しく解説します。

要介護の方が利用できる短期入所生活介護(ショートステイ)や小規模多機能型居宅介護のサービス

要介護の方が利用できる短期入所生活介護(ショートステイ)や小規模多機能型居宅介護は、在宅生活を支える重要なサービスです。

ショートステイは数日から数週間、施設に宿泊して介護や機能訓練を受けられるサービスで、家族の介護負担を和らげる役割もあります1。一方、小規模多機能型居宅介護は、通いを基本に、必要に応じて訪問や宿泊を柔軟に組み合わせられるのが特徴です2。

それぞれの介護度や生活状況に応じて利用方法が異なるため、まずは仕組みや特徴を理解しておくことが大切です。

介護保険の仕組みについての詳細は、こちらの記事をご覧ください。

短期入所生活介護(ショートステイ)について

短期入所生活介護(ショートステイ)とは、利用者に短期間入所してもらい、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです3。

利用者は機能訓練でできることが増え、家族はその間の時間を介護以外に充てられるため、お互いの精神的・身体的な負担の軽減を図ることができます3。

短期入所生活介護(ショートステイ)のサービス内容と利用の流れ

短期入所生活介護(ショートステイ)では、介護老人福祉施設や併設型の施設に宿泊し、食事・入浴・排せつなどの日常生活介助や機能訓練を受けることができます3。

利用の流れは、一般的な介護サービスと同じ手順をとり、短期入所生活介護の事業所との契約をします。

そして、ケアマネジャーを通じて利用を開始します。多くの場合、予約をしたうえで利用します。対象となる施設の多くは、2~3ヵ月くらい前から予約を受けています。利用日数は、連続利用の場合30日までです1。希望者が多い場合があるので、早めに利用の計画を立てるとよいでしょう。

契約の際には、施設の担当者が利用者宅を訪問します。在宅での生活状況を事前に確認し、ショートステイの利用方法などを説明します。

要介護認定から事業所との契約の流れについてはこちらをご覧ください。

短期入所生活介護(ショートステイ)の対象となる方・利用条件・費用試算

短期入所介護(ショートステイ)の対象となる方は、要介護の認定を受けている方です1。

利用条件は、利用者(要介護者)の心身の状況や病状の悪化がある場合、介護者である家族の疾病、冠婚葬祭や出張など、介護者である家族の身体的・精神的負担の軽減を目的とする場合などです1。

費用に関しては、65歳以上の方は1割または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。40歳〜64歳までの方は1割となります1。

短期入所生活介護の基本料金(日)

(文献4を参考に作成)

※1割負担・1単位10円で算出

※地域区分による加算(最大1.14倍)が追加されることもある

※利用者の状態に応じたサービスの提供や施設の種類・体制によるサービス提供体制強化加算、介護職員等の処遇改善加算(現行加算・特定加算)などが加わる1

※食費、滞在費、理美容代やその他の日常生活費が別途必要1

短期入所生活介護(ショートステイ)に関するよくある質問

短期入所介護(ショートステイ)の利用にあたって、どのような方を中心に利用しているのか、何日間利用できるのか、施設によってどのような違いがあるのかといった点がよくある質問で挙げられます。

・ 主な利用者

近年では特に要介護3の利用者が多くみられます1。

・ 利用日数

連続利用日数は30日で、利用者の約7割が14日間ほど利用しているのが現状です1。

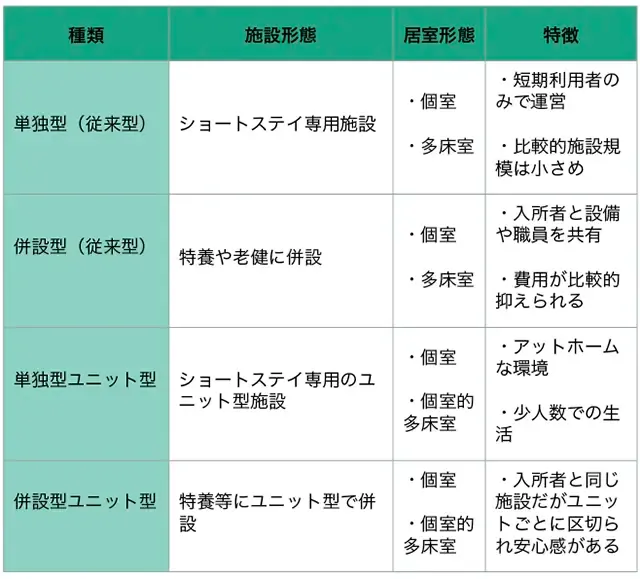

・ 施設ごとの違い

各施設の特徴は次のとおりです。

短期入所生活介護(ショートステイ)の施設ごとの特徴

(文献1を参考に作成)

※多床室は1部屋あたり4床以下の相部屋

※ユニット型個室的多床室は設備やサービスはユニット型個室と同様。ただし、居室が天井と壁の間に隙間が生じているため、完全な個室ではない。

※食堂、浴室、機能訓練は共用スペース

小規模多機能型居宅介護について

小規模多機能型居宅介護とは、デイサービス、訪問介護やショートステイを組み合わせた小規模な居住系サービスです。介護を受ける当事者が、中重度の要介護状態となっても、在宅での生活が継続できることを目標としています2。

1つの事業者と契約することで、自宅から通うデイサービスと、自宅に来てもらう訪問介護と、泊まりで介護を受けることができるショートステイを組み合わせて利用できます。顔なじみのスタッフから一貫した支援が受けられるため、認知症の当事者への環境の変化も少なく、安心して利用することができます。

また、家族にとっても在宅介護を続けやすい環境になり、介護負担を減らすことができます2。

小規模多機能型居宅介護のサービス内容と利用の流れ

小規模多機能型居宅介護のサービス内容は、デイサービス・訪問介護・ショートステイの組み合わせです。

利用の流れは、一般的な介護サービスと同じ手順をとり、小規模多機能型居宅介護の事業所との契約をします。

まずは通いサービスから始めるケースが多く、職員や施設の雰囲気に慣れていく中で、泊まりや訪問が追加されていきます。このサービスを使いながら、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与なども併用できます2。

小規模多機能型居宅介護の対象となる方・利用条件・費用試算

小規模多機能型居宅介護の対象は、事業者と同一の市町村に住んでいる要介護認定を受けている方です2。

利用条件は、事業所での利用者の登録数(29人以下)を満たしていること、かつ、1日当たりの利用定員内に収まること(通所は約15人以下、宿泊は約9人以下)です2。ショートステイのように特定の要件を満たす必要はありません。

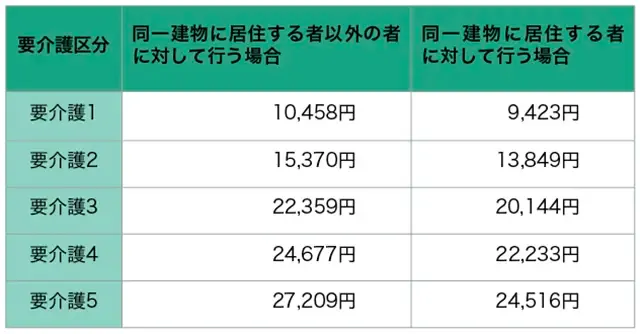

利用単位は表のとおりです。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割または3割負担となります2。

小規模多機能型居宅介護の基本料金(月)

(文献4を参考に作成)

※1割負担・1単位10円で算出

※地域区分による加算(最大1.14倍)が追加されることもある

※利用する事業所によって、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算(現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が加わる2

※上記に加えて日常生活費(食費、宿泊費、おむつ代など)が自己負担となる2

小規模多機能型居宅介護に関するよくある質問

小規模多機能型居宅介護の予約はいつから可能なのか、という質問がよく挙げられます。

小規模多機能型居宅介護は、登録定員(最大29名)に空きがあれば随時契約・利用可能 という点がショートステイとの大きな違いです。宿泊の利用者定員は概ね9人以下となっています。また、日数の制限はありません2。

まとめ

要介護の状態であっても、小規模多機能型居宅介護などのサービスを利用することで、在宅生活を続けることができます。

要介護認定を受けた当事者やご家族の生活状況や介護の希望に合わせて、ケアマネジャーと相談のうえ最適なサービスを選び、安心して暮らしましょう。