病気や認知症、加齢に伴う身体機能の低下などにより、日常生活に介助が必要となった場合、介護保険制度を利用してさまざまなサービスを受けることができます。

介護保険制度における要介護度は1~5に区分され、日常生活の自立度に応じて利用できるサービスの範囲や内容が異なります。

本記事では、要介護の方が利用できる 訪問介護および定期巡回・随時対応型訪問看護介護 の仕組みやサービス内容について詳しく解説します。

要介護の方が利用できる訪問介護のサービス

要介護認定を受けた人が利用できる訪問介護のサービスには訪問介護、定期巡回や随時対応型訪問看護介護があります。それぞれの介護度に合わせて利用時間の上限が異なり、介護度の高い方ほどサービスの頻度を増やすことができます。

まずは、介護保険のしくみと要介護について理解しましょう。

介護保険の仕組みと要介護について

介護保険は、介護が必要になった方が少ない負担で介護サービスを受けられるように社会全体で支え合うための制度です。介護保険は満40歳に達した時点で自動的に加入し、保険料の支払いが義務付けられています。

65歳以上の要介護や要支援の人、特定の疾患で介護が必要となった40~64歳の人がサービスを受ける際の費用の一部を給付します。

要介護度は介護の必要度が低い要支援と高い要介護に分けられ、要支援は1・2、要介護は1~5に分類されます。

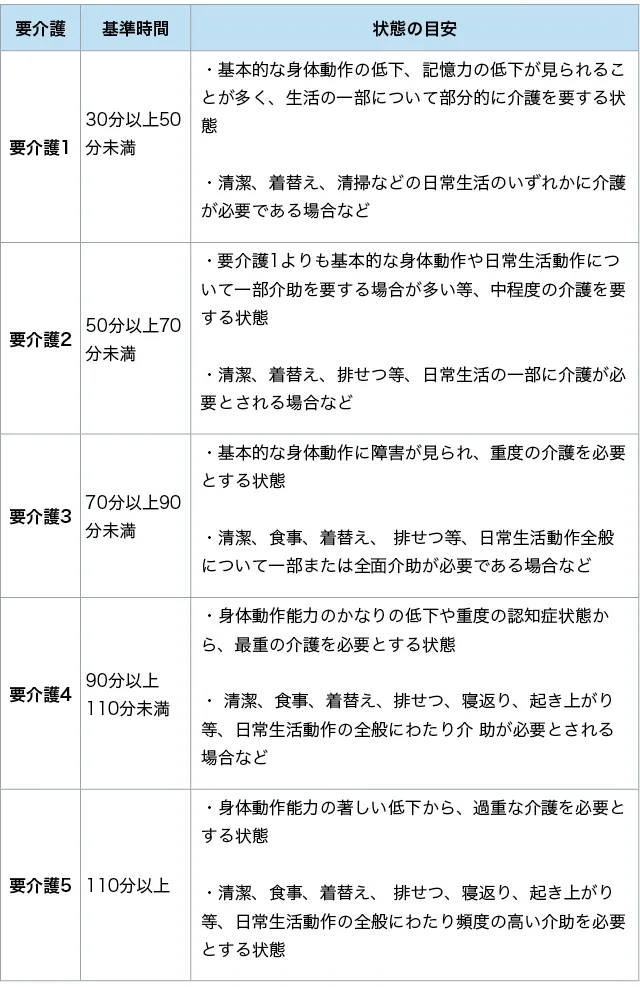

要介護の区分は、以下の項目においてかかった時間で分類されます。

要介護認定等基準時間の分類

(文献1を参考に作成)

実際にかかった時間ごとの介護度の区分と、日常生活の目安をまとめるとこのようになります。

要介護区分の目安

(文献1、2を参考に作成)

※基準時間に関しては、それに相当する状態を含む

このように、要介護の区分は要介護5に近づくにつれ介助を要する度合いが大きくなります。

なお、要介護認定の詳細については別記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

以下の記事でも詳しく解説しています。

訪問介護について

訪問介護とは、自分や家族だけで日常生活を営むことが難しくなった要介護者に対して、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、入浴、排泄、食事等の介護、掃除、洗濯、調理等の援助、通院時の外出移動サポート等の日常生活上のお世話を行うサービスです3。

訪問介護のサービス内容と利用の流れ

訪問介護のサービス内容と具体例は次の表の通りです。

訪問介護のサービス内容と具体例

(文献3を参考に作成)

※介護保険による通院・外出介助には行える範囲が限られているため、事前確認が必要

利用までの流れには、下記の5つの手順があります4。

①申請する:市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」を申請

②要介護認定の調査、判定:認定調査員による聞き取り調査(自宅訪問)、主治医意見書の内容を踏まえ、「介護認定審査会」で判定

③判定結果の通知:市町村から認定結果の通知(原則申請から30日以内)

④ケアプランの作成:担当のケアマネージャーがケアプランを作成

⑤サービス利用開始:サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを契約

訪問介護の対象となる方・利用条件・費用試算

訪問介護の対象となる方は、要介護1以上の認定を受けている方です3。

利用条件は、ケアマネジャーが作成するケアプランに沿います。

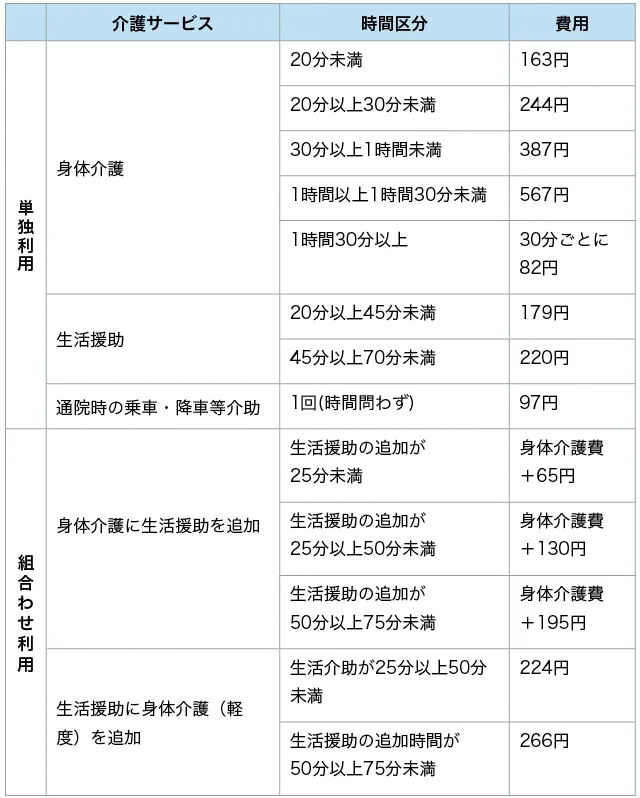

費用は、介護サービスごとに基準となる金額があり、さらに地域区分とよばれる、地域による人件費加算(最大1.14倍)があります5。さらに、サービス同士の組み合わせで減額されることもあります。

基本的な試算の方法から、サービスを組み合わせた場合の概算を解説します6。

基本的なサービス利用の基本料金

(文献6を参考に作成)

※費用の概算は、1割負担・1単位10円で算出

※分単位の従量課金ではない

※生活援助は70分以上は介護保険で算定できない

※身体介助に生活援助を追加する場合、身体介助は20分以上行う

※軽度の身体介助とは、トイレ介助や衣服の着脱介助など短時間のもの

※通院時の乗車・降車等介助は組み合わせても費用変動はない

※初回加算、夜間・早朝・深夜加算、緊急時訪問介護加算などが加算されるケースもある

訪問介護に関するよくある質問

訪問介護を受けるにあたって、「居宅」や「送迎サービスの費用負担」に関する疑問はみられやすい傾向があります。

居宅に関しては、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含まれます。また、送迎サービスに関しては、通院時の乗車・降車等介助に要した時間に応じた費用負担はないものの、送迎費そのものに関しては費用が発生します。

定期巡回・随時対応型訪問看護介護について

定期巡回・随時対応型訪問介護は、介護が必要な人ができる限り自宅で尊厳を保ちながら自立した生活を続けられるように、定期的な巡回や通報に応じた訪問を通じて支援するサービスです。

入浴や排せつ、食事などの日常生活の介助に加えて、緊急時の対応も行い、安心して暮らせる環境を整えるとともに、療養生活を支えながら心身機能の維持や回復を目指すことを目的としています7。

定期巡回・随時対応型訪問看護介護のサービス内容と利用の流れ

定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、日中・夜間を通じてサービスを受けること、また、訪問介護と訪問看護を一体的に受けることが可能です7。

1つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、訪問介護を行う事業者が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型」があります8。

具体的には「定期巡回サービス」、「随時対応サービス」、「随時訪問サービス」、「訪問看護サービス」を組み合わせて利用できます7。

定期巡回・随時対応型訪問看護介護のサービス内容

(文献7を参考に作成)

※一体型では①~④のサービスを提供、連携型では①~③のサービスを提供し、④のサービスは、連携先の訪問看護事業所が提供する8。

これらのサービスの利用は、訪問介護と同じ手順で開始することができます。

定期巡回・随時対応型訪問看護介護の対象となる方・利用条件・費用試算

定期巡回・随時対応型訪問看護介護の対象となる方は、要介護認定を受けた方で、24時間365日切れ目のない支援体制が必要な、家族の介護負担が大きい方です。

利用条件はケアマネージャーの作成するケアプランに定期巡回・随時対応型訪問看護介護が組み込まれることです。

費用は、要介護度や訪問看護サービスの有無によって異なります。また、1ヶ月ごとの定額制で、負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は、2割または3割負担となります7。

定期巡回・随時対応型訪問看護介護の基本料金(月)

(文献6を参考に作成)

※1割負担・1単位10円で算出

定期巡回・随時対応型訪問看護介護に関するよくある質問

定期巡回・随時対応型訪問介護に関してよくある質問に、「訪問看護との違い」が挙げられます。

訪問看護は医師の指示に基づく医療的な処置や健康管理が中心です。一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、通常の訪問介護と異なり、介護と医療(看護)が同じ仕組みの中で提供されることが特徴です。

まとめ

要介護認定を受けた当事者は、自宅での生活を支えるために訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問看護介護などのサービスを利用することができます。

これらのサービスは、日常生活の介助や緊急時対応を含めて、安心して在宅生活を続けられるように設計されています。

訪問介護や定期巡回サービス以外にも、多様な介護保険サービスが用意されていますので、ご自身やご家族が要介護となった場合には、ケアマネジャーに相談し、生活状況に合ったサービスを選ぶようにしましょう。