【執筆者】朝水 裕一

「介護施設の種類が多すぎて、どれを選べばいいのかわからない」「介護保険は利用できるのだろうか?」介護施設の利用を検討する際、このような悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。

介護施設は、介護を受けるご本人やご家族の状態や目的に合わせて選ぶため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

この記事では、介護保険に基づいた介護保健施設や地域密着型サービスのほか、高齢者住まい法に基づいた施設の特徴についても解説します。施設選びを考える際の参考としてご活用ください。

介護施設の分類

介護施設にはいくつかの種類がありますが、大きく分けると介護保険法に基づいた介護保険施設と地域密着型サービス、高齢者住まい法に基づいた施設の3つに分類されます。

介護保険施設は、医療法人、社会福祉法人、地方公共団体が運営しており、介護保険制度に基づいたサービスが提供されます。そのため、費用負担が抑えられる一方で、入居希望者が多く、入居までに長い待機期間が生じる場合もあります。

地域密着型サービスは、介護保険制度に基づいた通所・訪問・短期宿泊型のサービスなどがあるなか、施設系のサービスもあります。市町村から指定を受けた事業者が運営しており、利用施設と同一の市町村に住んでいる方が対象などの制限があります。

一方、民間企業が運営する施設は、サービス内容や設備が充実しているものが多く、入居条件も比較的柔軟です。利用者の希望に合わせて幅広い選択肢から施設を選べる点が特徴です。

介護保健施設の種類や特徴について

介護保健施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院の3種類があります。それぞれの施設の概要を下記にまとめました。

介護保健施設の種類や特徴

(文献1〜3を参考に作成)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)は、要介護3以上の認定を受け、認知症や寝たきりなど、常に介護が必要な方のための施設です。食事、入浴、排泄といった日常生活全般の介護や健康管理に関するサービスを提供しています1。

看取りまで対応してくれる施設が多いことが特徴です。さまざまな費用軽減制度が設けられており人気が高く、入居まで長期間待たなければならない場合があります。

利用単位は表のとおりです。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある方の場合は2割または3割負担となります1。

介護老人福祉施設の基本料金(日)

(文献4を参考に作成)

※1割負担・1単位10円で算出

※地域区分による加算(最大1.14倍)が追加されることもある

※看護師の配置数などの条件で単位は変動する

※このほか、施設の設備や職員の体制、施設で対応する処置に応じて介護サービス加算も発生する

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設(老健)は、在宅生活への復帰を目指す施設です。医師、看護師、理学療法士、作業療法士などの専門スタッフがチームを組み、医師の指示のもと、リハビリテーション、日常生活の介護、機能訓練などを提供しています。人員基準で医療関係者が重点的に配置されていることも特徴の1つです2。

在宅復帰を目的としているため、入居期間は原則3〜6カ月程度です。長期間の入所を希望する方には向いていない点に注意が必要です。

利用単位は表のとおりです。利用負担は原則1〜2割ですが、一定以上の所得のある方の場合は2割または3割負担となります2。

介護老人保健施設(老健)の基本料金(日)

(文献5を参考に作成)

※1割負担・1単位10円で算出

※地域区分による加算(最大1.14倍)が追加されることもある

※看護師の配置数、個室・多床室、療養型などの条件で単位は変動する

※このほか、施設の設備や職員の体制、施設で対応する処置に応じて介護サービス加算も発生する

介護老人保健施設は看護師や理学療法士、作業療法士などによるサービスに対して料金が加算されるため、特養より費用は高くなります2。

介護医療院

介護医療院は要介護高齢者の長期療養・生活のための施設です。

要介護者で長期にわたり療養が必要な方に対して、療養上の管理、看護、医学的管理のもとで介護や機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的としています3。

また、介護医療院は入所対象者の状態によってⅠ型とⅡ型に分かれており、Ⅰ型は介護療養病床相当、Ⅱ型は老人保健施設相当以上(主な利用者像はⅠ型より比較的容体が安定した方)となっています3。

利用単位は表のとおりです。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある方の場合は2割または3割負担となります3。

介護医療院の基本料金(日)

(文献5を参考に作成)

※1割負担・1単位10円で算出

※地域区分による加算(最大1.14倍)が追加されることもある

※個室、多床室などの条件で単位は変動する

地域密着型サービス(施設系)について

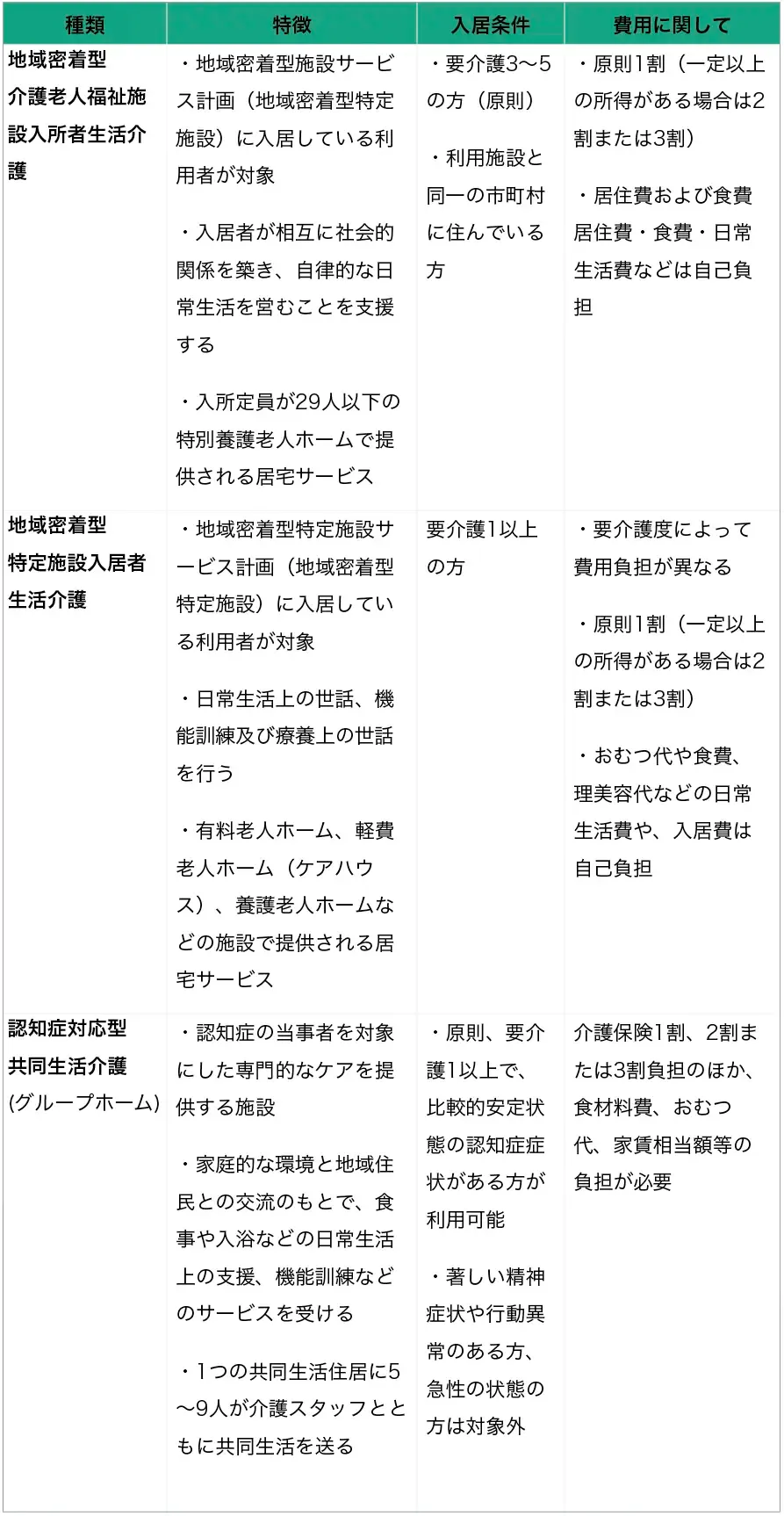

地域密着型サービスのうち、施設系のものには、介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の3種類があります。それぞれの施設の概要を下記にまとめました。

施設系地域密着型サービスの種類や特徴

介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、要介護1~5の認定を受けた高齢者が対象となる入所サービスです。

定員が 29人以下 の小規模な特別養護老人ホームとして運営され、家庭的な雰囲気の中で生活しながら、入浴・排せつ・食事などの介助や日常生活に必要な援助を受けることができます6。

地域密着型のため、原則としてその施設が所在する市区町村に住んでいる方のみが利用可能です。地域の中で、顔なじみの職員や利用者と関わりながら生活できる安心感が特徴です。

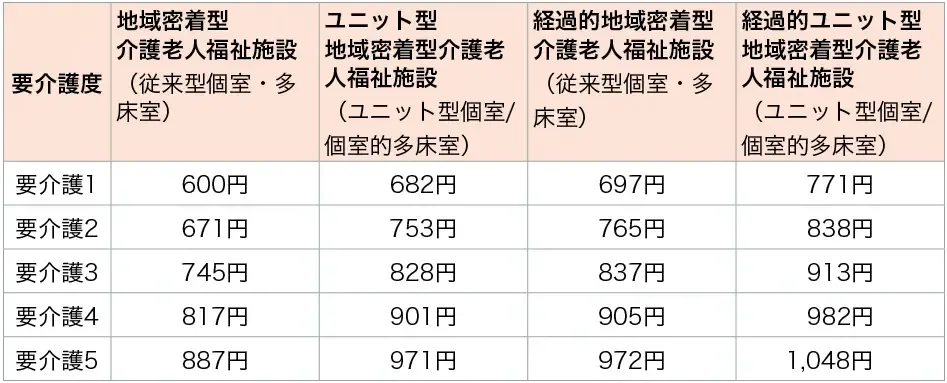

利用単位は表のとおりです。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある方の場合は2割または3割負担となります6。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本料金(日)

※1割負担・1単位10円で算出

※地域区分による加算(最大1.14倍)が追加されることもある

※要介護1,2の場合は以下4つの基準を満たすことが条件(①認知症で日常生活に支障を来すような症状等が頻繁にある、②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状等が頻繁にある、③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である、④単身世帯、同居家族が高齢または病弱等により、家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分6)

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護は、要介護1~5と認定された方が、原則として同じ市区町村内の有料老人ホームやケアハウス等に入居しながら、介護サービスを受けられる制度です7。

施設の職員が、食事・入浴・排せつなどの介護や生活支援、機能訓練を一体的に提供します。入居者は慣れ親しんだ地域で暮らし続けられるため、地域とのつながりを保ちながら、安心して生活できる環境が整えられています。

利用単位は表のとおりです。利用負担は1割ですが、一定以上の所得のある方の場合は2割または3割負担となります7。

地域密着型特定施設入所者生活介護の基本料金(日)

(文献5を参考に作成)

※1割負担・1単位10円で算出

※地域区分による加算(最大1.14倍)が追加されることもある

※利用者の状態に応じたサービス提供や施設の種類・体制によるサービス提供体制強化加算、介護職員の処遇改善加算(現行加算・特定加算)が加わり、自己負担額が異なる場合がある

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の当事者を対象に専門的なケアを提供する施設です。利用者は5~9人の共同生活のなかでそれぞれ役割をもち、家庭的な環境で日常生活を送り、入浴や食事等の介護等のサービスを受けることができます8。

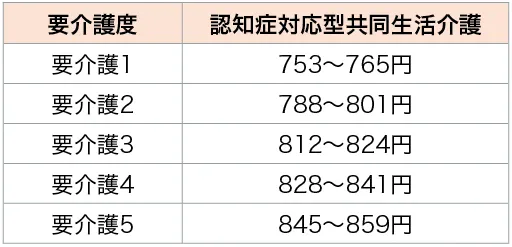

利用単位は表のとおりです。利用負担は1~3割です8。

認知症対応型共同生活介護の基本料金(日)

(文献5を参考に作成)

※1割負担・1単位10円で算出

※地域区分による加算(最大1.14倍)が追加されることもある

※ユニット数に応じて変動

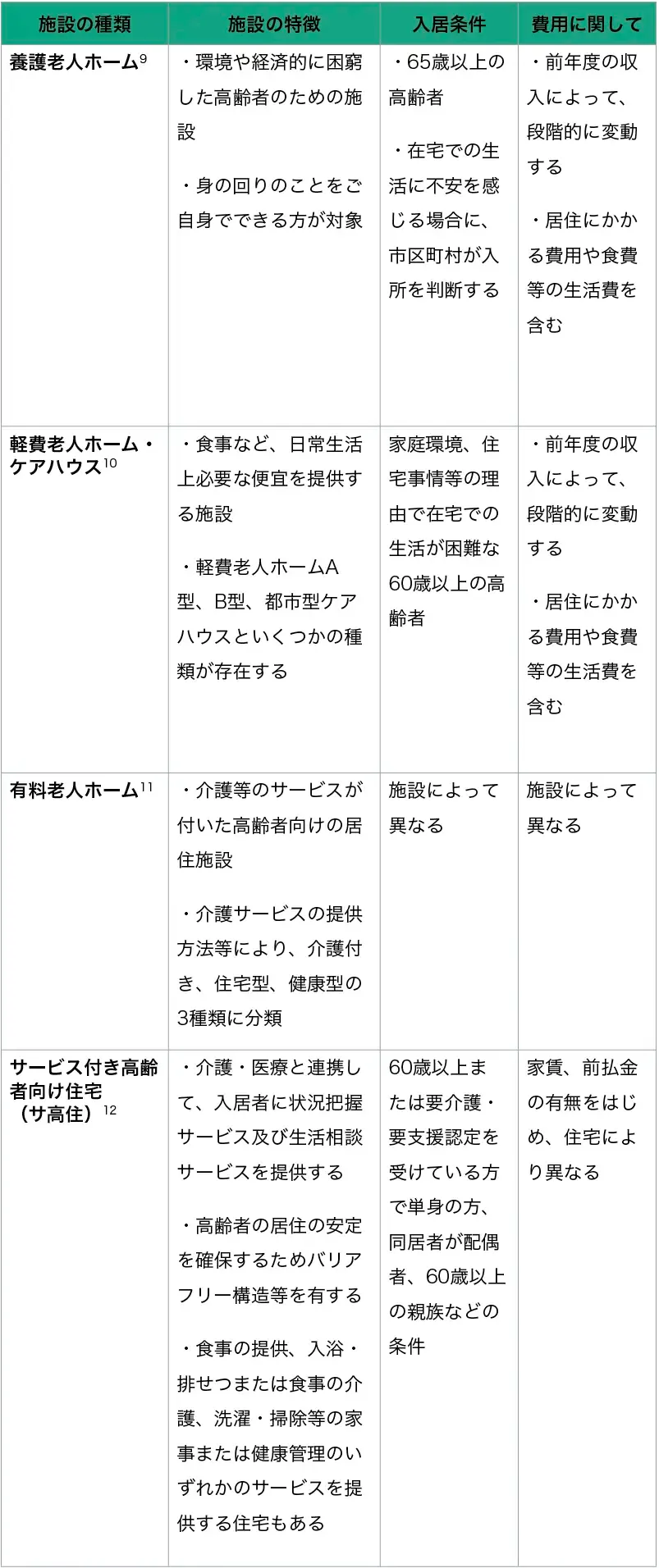

介護保健施設以外の施設・住宅の種類や特徴について

ここでは、介護保険施設以外の施設・住宅について、それぞれの特徴などを解説します。

(文献9〜12を参考に作成)

養護老人ホーム

養護⽼⼈ホームは、生活環境や経済的な理由により、65歳以上の高齢者が市区町村の老人福祉法に基づく措置によって入居する施設です。

身の回りのことを自分でできる方が対象となります。施設に介護サービスは原則ありませんが、なかには外部の介護サービスも利用できる施設もあります9。

費用負担は前年度の収入によって段階的に変動し、概ね0~14万円程度とされています9。

軽費老人ホーム

軽費老人ホームは、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において⽣活することが困難な高齢者が⼊所し、⾷事など⽇常生活で必要なサービスを無料または少ない費用で提供する施設です10。

A型、B型(自炊ができる方)、都市型、ケアハウス(身体機能の低下などにより独立して生活を営むことに不安があり、家族による援助を受けることが困難な方を対象)といった区分があります10。

費用負担は前年度の収入によって段階的に変動し、概ね4~15万円程度とされています10。

有料老人ホーム

有料老人ホームでは「食事の提供」、「入浴、排せつまたは食事の介護」、「洗濯、掃除などの家事」または「健康管理」のいずれかのサービスを提供します。有料老人ホームは次の3種類に分類されます11。

費用は老人ホームによって大きく異なるため、気になる施設には直接問い合わせるとよいでしょう。

① 介護付き有料老人ホーム

特別養護老人ホームと同様のサービスを受けることができ、生活支援、身体介護、リハビリテーション、レクリエーション、食事などが主なサービスの内容です。介護が必要になっても居室で生活を継続することができます。

② 住宅型有料老人ホーム

生活支援等のサービスを提供する高齢者向けの居住施設で、介護が必要となった場合には入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活することができます。

③ 健康型有料老人ホーム

食事など日常生活で必要なサービスを提供する高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合は、契約を解除して退去する必要があります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、バリアフリー構造や一定の面積、設備といった基準を満たし、ケアの専門家による安否確認サービス、生活相談サービスといった見守りサービスを有する高齢者向けの賃貸住宅です12。

サ高住はあくまでも「住宅」の扱いです。生活の自由度が高い一方で、終身利用を前提としていない点には注意が必要です。

入居対象は、①60歳以上または要介護・要支援認定を受けている方で単身の方、②60歳以上または要介護・要支援認定を受けている方で同居者が配偶者、60歳以上の親族などの条件があります。費用なども含めた詳細は事業者へ確認するとよいでしょう。

まとめ

介護施設選びで大切なのは、それぞれの施設の特徴を知り、ご本人の状態や目的に合った施設を選ぶことです。

理想の介護施設を見つけるためには、情報収集が欠かせません。インターネットやパンフレットなどで情報を集め、気になる施設があれば見学に行ってみましょう。

施設選びに迷ったときは、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、高齢者福祉の専門家からアドバイスをもらうことをおすすめします。大切なご家族が安心して生活できる環境を整えましょう。

【執筆者】朝水 裕一

保有資格:介護福祉士、ケアマネジャー、認知症ケア専門士、第1種衛生管理者